高専トピックス

全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテスト(以下、高専プレコン)は、全国の国立・公立・私立の高専58校63キャンパスが参加し、英語によるプレゼンテーション力を競うコンテストです。

毎年全国規模で開催され、高専生が競い合うイベントとして、ロボットコンテスト(ロボコン)、プログラミングコンテスト(プロコン)、デザインコンペティション(デザコン)と並び、高専連合会主催の1つに位置付けられます。「英語が使える高専生」をスローガンに、2007年から毎年開催されており、高専生の英語を用いた表現力向上、英語教育の重要性の理解促進、そして学校間・学生間の交流を深めることを目的としています。

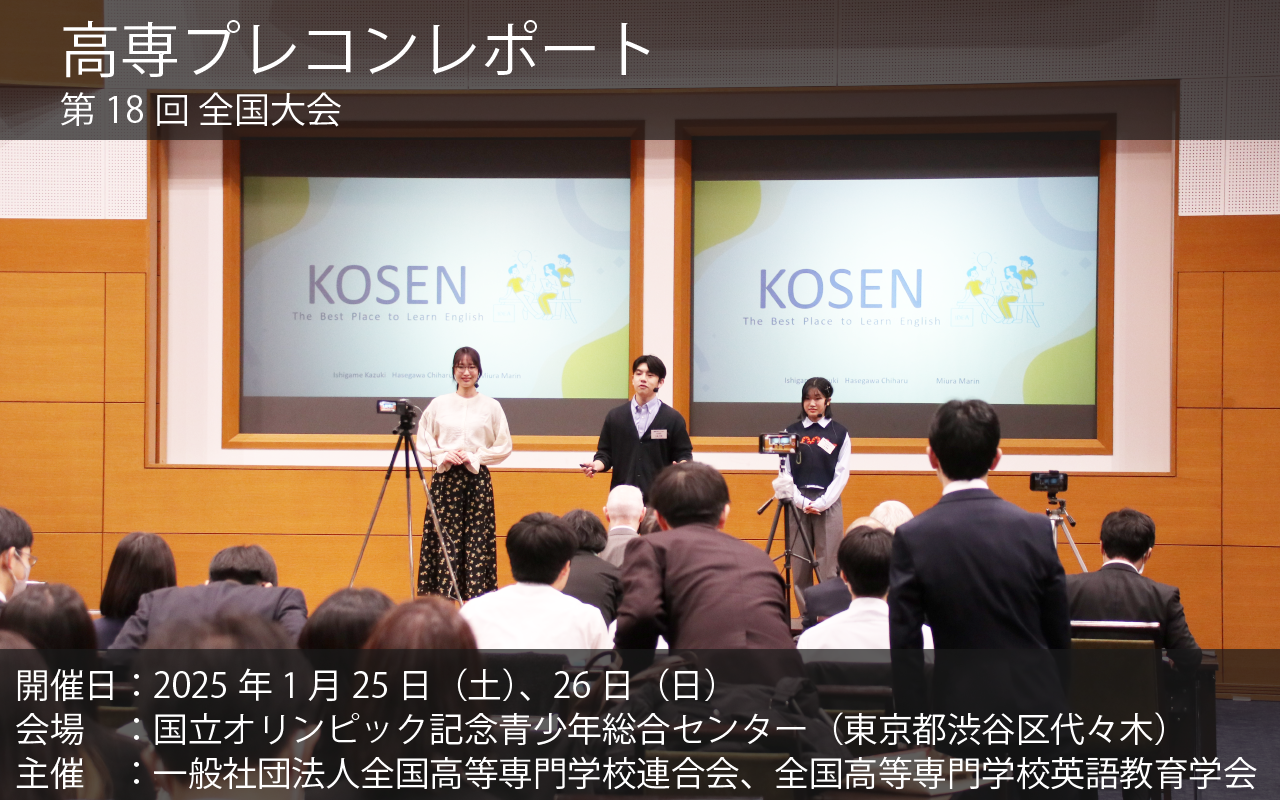

第18回目となる今年度の大会は、2025年1月25日(土)と26日(日)の2日間にわたり、東京都渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターで開催されました。全国から選抜されたシングル部門16名とチーム部門9チームが、それぞれのテーマに基づいた独創的なアイデアや優れた表現力を発揮し、観客を魅了するプレゼンテーションを披露しました。

本記事では、入賞した発表や発表内容の魅力とともに、コンテストの様子をお伝えします。

(掲載開始日:2025年2月12日)

コンテストのルール

各発表者およびチームは、自ら選んだテーマについて英語でプレゼンテーションを行います。

発表はシングル部門と3人1組のチーム部門に分かれ、制限時間はそれぞれ5分と10分です。テーマは自由に設定可能ですが、高専生らしい独創的な内容や専門性を持ちながらも、一般の方々にも理解しやすい構成が推奨されます。

プレゼンテーション後には、発表者と審査員による質疑応答が行われ、英語力やプレゼンテーション力に加えて、質問への迅速な対応力やアドリブ力、そして機知に富んだコミュニケーション能力も評価されます。

各部門で1位から3位までの順位が決定し、シングル部門の優勝者には「全国高等専門学校連合会会長賞」が、チーム部門の優勝チームには「文部科学大臣賞」が授与されます。また、各部門の1チームを特別賞として、「COCET(※1)賞」と「日本国際連合協会会長賞(※2)」が贈られます。

※1 The Council of College English Teachers(全国高等専門学校英語教育学会)の略称

※2 後日発表予定です。

シングル部門本選出場チーム一覧

| 高専名 | タイトル | 発表者(学年) | 表彰名 |

| 函館工業高等専門学校 | Being Different Should Not Be a Problem | BAGENDA, Ai (2) | 全国高等専門学校連合会会長賞(1位) |

| 香川高等専門学校 (詫間キャンパス) | The Dark Side:A Call for More Responsible Social Media Use | YAE, Yuki (3) | 2位 |

| 鶴岡工業高等専門学校 | How do you feel about entrepreneurship? | WATANABE, Chiharu (3) | 3位 |

| 明石工業高等専門学校 | Sharing Information Beyond Schools | FUJINUMA, Marika (3) | COCET賞 |

| 宇部工業高等専門学校 | "Let’s embark on an adventure with an airline that is kind to people and the planet." | AKASAKI, Momose (4) | |

| 長野工業高等専門学校 | Jomon People And the Philosopher’s Stone | FUTAMI, Shiro (3) | |

| 松江工業高等専門学校 | My English Journey | YAMANE, Shusuke (Adv.1) | |

| 弓削商船高等専門学校 | The Naruto Strait | SHOJI, Soutarou (3) | |

| 小山工業高等専門学校 | Taking Full Responsibility for Your Own Life | TAKAHASHI, Otoha (5) | |

| 旭川工業高等専門学校 | Beyond the Comfort Zone: My Path Towards Cosmetic Innovation | HATAKEYAMA, Noe (3) | |

| 石川工業高等専門学校 | Sleep Longer, Live Longer | YOSHIDA, Kokoro (2) | |

| 仙台高等専門学校 (広瀬キャンパス) | Where did my opinion go? | MORI, Yuzuki (4) | |

| 熊本高等専門学校 (熊本キャンパス) | Why It Is Good to Be Bad at Something | HASEBE, Rin (3) | |

| 熊本高等専門学校 (熊本キャンパス) | I Want to Be like a Sunflower | FURUSHIMA, Itsuki (3) | |

| 石川工業高等専門学校 | Breaking Bias | SHINTANI, Saki (5) | |

| 神戸市立工業高等専門学校 | The Power of Words | TACHIBANA, Keito (4) |

チーム部門本選出場チーム一覧

| 高専名 | タイトル | 発表者(学年) | 表彰名 |

| 富山高等専門学校 (射水キャンパス) | What's the point of learning a second foreign language in the world dominated by English? | HAMAZAKI, Eito (4) YAMAZAKI, Eito (4) KAWAGUCHI, Naoki (4) | 文部科学大臣賞(1位) |

| 東京工業高等専門学校 | Kosen, the Best Place to Learn English | ISHIGAME, Kazuki (3) HASEGAWA, Chiharu (4) MIURA, Marin (3) | 2位 |

| 石川工業高等専門学校 | Shima-yell, A Little Friend Who Gives You a Push | TAJIMA, Miho (4) HASEGAWA, Itsuki (4) NATSUSHIMA, Riho (Adv.1) | 3位 |

| 秋田工業高等専門学校 | A Stitch in RICE Saves LIFE. | HATAKEYAMA, Mayu (3) UESUGI, Rikuto (4) KONDO, Yuya (Adv. 1) | COCET賞 |

| 呉工業高等専門学校 | Transcending the Limits of School English | IKEMOTO, Yu (3) ICHINOSE, Fumina (2) YOSHIDA, Risa (2) | |

| 松江工業高等専門学校 | Let’s throw away our ignorance instead of our trash | FUKUDA, Kazuki (4) FUJIHARA, Ryo (Adv.2) SASAKI, Yuya (2) | |

| 徳山工業高等専門学校 | Cheer up Sleepy KOSEN Students | OI, Karin (1) TOMINAGA, Hiyori (1) BANDO, Mion (1) | |

| 和歌山工業高等専門学校 | “The Spirit of Minakata” | KINOSHITA, Tsugumi (3) KOTANI, Yuna (3) FUJIMOTO, Nao (3) | |

| 小山工業高等専門学校 | Improving Bicycling Manners at Oyama College | TAJIMA, Risa (2) NITANAI, Shiho (2) HITOMI, Azuki (2) |

※Adv:専攻科

シングル部門

学校名:函館工業高等専門学校

タイトル:Being Different Should Not Be a Problem

発表者:BAGENDA, Ai(社会基盤工学科2年)

函館高専のBagendaさんは、「違いの尊重」をテーマに、自らの体験をもとに多様性の重要性を訴えました。幼少期から日本で育った彼女は、常に「自分が周囲と違う」という意識と向き合ってきたと語り、多様性への理解と受容がまだ十分とは言えない社会の現状と、それをどのように乗り越えてきたかを発表しました。

彼女は、自身と姉が経験した具体的なエピソードを紹介しました。Bagendaさん自身は、幼少期にクラスメートから、肌の色や文化、髪の質に関する誤解や偏見を含んだ素朴な質問に対して、丁寧に多様性について説明しながら答えることで、違いを理解してもらおうと努力したと語りました。また姉のエピソードとして、学生時代にアフリカ系特有の「コーンロウ」と呼ばれる髪型を学校で禁止されていましたが、校内での議論の末、ようやくその髪型が認められた経験を紹介しました。

質疑応答では、小学校時代に髪質をからかわれた経験を「コミュニケーションを通じて誤解を解くことができた」と振り返り、偏見を乗り越えるためには対話が重要であると強調しました。Bagendaさんの発表は、多様性と包括性を推進する重要さを改めて考えさせる内容でした。

学校名:香川高等専門学校(詫間キャンパス)

タイトル:The Dark Side:A Call for More Responsible Social Media Use

発表者:八重 優希(情報工学科3年)

香川高専詫間キャンパスの八重さんは、「The Dark Side」というテーマで、デジタル世界での倫理的な行動と責任ある情報発信の重要性について発表を行いました。彼は、ソーシャルメディアが自己表現や他者とのつながりを可能にする一方、それに伴う責任について、十分に認識されていない現状を指摘しました。特に、自由な発言が時に予期せぬ形で他人に影響を与え、SNSいじめの問題を深刻化させていると述べました。

具体例として、2020年に名古屋市で起きた中学生のSNSいじめによる悲劇的な事件を挙げ、ソーシャルメディアが新たな危険なプラットフォームになり得る現実を強調しました。さらに、文部科学省の報告を引用し、SNSを通じたいじめ件数に関する統計を紹介しながら、発言の責任を再認識する必要性を訴えました。

質疑応答では、SNSでの発信前にその言葉がどのような影響を与えるかを ”考える” ことが重要だと強調しました。彼の発表は、ソーシャルメディアの可能性と危険性を考える貴重な機会を提供する、非常に有意義なものでした。

学校名:鶴岡工業高等専門学校

タイトル:How do you feel about entrepreneurship?

発表者:渡部 千晴(創造工学科情報コース3年)

鶴岡高専の渡部さんは、「起業家精神についてどう思いますか?」をテーマに、自身の夢である「起業精神を広める仕組み」の実現に向けたビジョンを発表しました。彼女は、起業家精神が未来を切り拓くために必要不可欠であるとし、そのイメージに対するプレッシャーを克服した経験や、自身の成長を支えた3つの出来事を紹介しました。

まず、二年生時に参加した廃炉創造ロボットコンテストを通じて、困難に挑む重要性を学んだこと、企業イベントで社会の課題を知り、小さなアイデアを試す勇気の大切さを実感したこと、さらにシンガポールでの短期留学中に失敗を恐れない学生たちの姿勢に感銘を受けたことを挙げました。

また、彼女は鶴岡高専の学生を対象にアンケートを実施し、80%が起業に興味を持ちながらも実際に行動するのは30%に留まるというギャップを指摘しました。そのギャップを埋めるために、自らがその架け橋となり、学生が自由に挑戦できる場所を提供したいと語りました。

彼女の提案する「高専アントレプレナーシップ」は、プレ起業のような授業や研修を通して、学生が起業家精神を身近に感じ、第一歩を踏み出すきっかけになると期待されています。最後に、彼女は聴衆に起業家精神の本質を問いかけ、共に新しい未来を創る可能性を呼びかけました。

チーム部門

学校名:富山高等専門学校(射水キャンパス)

タイトル:What's the point of learning a second foreign language in the world dominated by English?

発表者:濱崎 瑛斗(国際ビジネス学科4年)

山﨑 瑛人(国際ビジネス学科4年)

川口 直輝(国際ビジネス学科4年)

チーム部門で見事1位に輝いたのは、富山高等専門学校(射水キャンパス)です。

富山高専の国際ビジネス学科では、英語だけでなく中国語・ロシア語・韓国語のいずれかを第二外国語(Second Foreign Language:SeLF)として学ぶことができます。彼らのプレゼンテーションでは、「英語が国際コミュニケーションの主要言語であるのは間違いないが、本当に英語だけで十分なのか?」という問いを投げかけ、SeLFの意義を多角的に紹介しました。

世界人口約82億人のうち英語を話すのは約15億人で、英語以外の言語を習得すればコミュニケーションの可能性が大きく広がると主張しました。ロシア語の挨拶が笑顔を生み出すエピソードや、日常的によく耳にする単語は、実は多言語との繋がりがあるという事例を紹介しました(「Chupa Chups」の語源はスペイン語の “chupar” であることなど)。さらに、日本で進む外国人労働者の受け入れに伴い、相手の母国語への理解がスムーズな連携と働きやすい環境づくりに繋がるとも指摘しました。

英語の重要性を認めながらも、SeLFが「コミュニケーションの幅を広げ、心の通ったつながりを育み、ビジネスチャンスを拡大する」手段になると力強く提案しました。単なる情報交換を超え、相手を深く理解するための多言語学習の意義を印象的に示したプレゼンでした。

学校名:東京工業高等専門学校

タイトル:Kosen, the Best Place to Learn English

発表者:石亀 和輝(機械工学科3年)

長谷川 千晴(機械工学科4年)

三浦 雅琳(物質工学科3年)

東京高専チームのプレゼン「Kosen, the Best Place to Learn English」では、日本の英語教育が入試対策優先で長期的な英語力を育みにくい現状を指摘し、入試のプレッシャーが比較的少ない高専こそ実践的な英語教育を実現できると主張しました。

例えば高専では、「Science English」など専門科目を英語で学べるほか、マレーシア研修などの留学機会も充実しています。しかし、海外経験や技術英語を習得しても日常的に英語を使う場が十分とは言えず、中国やベルギー、南アフリカといった海外の教育例を紹介しつつ、英語力向上にはアウトプットを重視すべきだと強調しました。

実際の取り組みとして、東京高専ではクラブ活動(ESS:English Speaking Society)や授業の一環としてディベートを取り入れたところ、139名中68%が「英語力向上に役立った」と回答し、「英語で意見を言えた」といった声も多く上がりました。この結果から、ディベートや会話などのアウトプット機会の拡充が英語への自信と実践力を高める鍵になると結論づけ、今後も高専の5年制を活かして英語発信の場を増やしたいという思いを伝えるプレゼンは、見事チーム部門2位を獲得しました。

学校名:石川工業高等専門学校

タイトル:Shima-yell, A Little Friend Who Gives You a Push

発表者:太島 実穂(電子情報工学科4年)

長谷川 樹(電子情報工学科4年)

夏嶋 里帆(電子機械工学専攻1年)

石川高専のチームは、子どもの意見発信を支援するコミュニケーションロボット「シマエーる」を紹介しました。

これは、ストレスを抱える学生に寄り添う “応援団鳥(ちょう)” をコンセプトに、「モチベーションが下がったときに手軽に励ましを受けられる存在を作りたい」との想いから誕生し、小型の可愛らしいフォルムや励ましの言葉・歌などによって学生の自己肯定感を高める機能を備えています。

2020年の高専プロコン自由部門で特別賞を受賞した初期版には予期せぬ質問への対応が難しい課題がありましたが、今回のプレゼンでは大規模言語モデル(LLM)の実装により応答がより柔軟になったとアピールしました。

「シマエーる」には主に4つの機能が備わっています。子ども自身の思考力を促す「ヒントの提示」、どんなアイデアも受けとめる「肯定的なフィードバック」、アイデアを現実化する「具体的データの提供」、そして「励ましのメッセージ」です。

「シマエーる」の開発目的は、他人の意見に流されがちな子どもをサポートし、自発的なアイデア形成へ導くことです。「シマエーる」利用のアンケートでは64%が自信向上を感じるなどの成果を得た一方、さらなる改良も進める方針です。最後の質疑応答では「Go for it」「You can do it」といった言葉が行動を後押しする力を持つと語られ、「シマエーる」が “ひと押し” を与える存在として着実に進化している様子が印象的でした。

おわりに

高専プレコンでは、全国の高専生たちが英語力を駆使して多彩なテーマを発表し、聴衆を大いに魅了しました。高専生たちのプレゼンテーションからは、単に英語を理解するだけでなく、自身の知識や考えを国際社会で通用する形へと昇華させる力、そしてコミュニケーションを通じて相互理解を深める力が着実に培われていることを実感できました。

高専といえば、ロボコンやプロコンなど、ものづくりの大会が広く知られています。しかし、本コンテストでは理学・化学・工学など自分たちが学んできたことを活かして英語で表現し、ジェスチャーを交えて伝えられるかが大きなポイントとなります。質疑応答では審査員からの英語での問いかけに対して的確に答えており、ときにはユーモアを交えながら応酬する姿も見受けられ、高専生の国際的な視野とコミュニケーション力がますます高い水準に達していることを強く印象付けました。

高度な技術力に留まらず、英語力や感性豊かなコミュニケーション力も兼ね備えた高専生たちは、今後のグローバル社会で大きな活躍が期待されます。本コンテストを通じて得た経験は、彼らが未来の産業界や研究分野で力を発揮し、新たな価値を生み出す原動力となるに違いありません。これからの高専生たちが国内外の舞台で無限に飛躍していく姿を思い描き、大きな期待を抱くことができる有意義なコンテストでした。

第18回全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテスト:公式サイト