高専トピックス

はじめに

全国高等専門学校プログラミングコンテスト(以下、高専プロコン)は、全国の国立・公立・私立の高専58校63キャンパスの学生が、情報処理技術の学修成果を基に“アイデアを形にする力”を競うコンテストです。

今年で第36回を迎えた高専プロコンは、島根県松江市の島根県立産業交流会館『くにびきメッセ』で開催され、“水の都・松江” を舞台に掲げたテーマ『水都で創る、未来のイノベーション』のもと、各校の技術と発想が披露されました。

競技内容は例年通り、「課題」・「自由」・「競技」の3部門で構成され、高専生ならではの独創性と高い実装力が随所に光りました。

高専プロコンの特色は、予選段階からユニークなアイデアを重視する点にあります。参加者は技術を磨き、アイデアを具現化し、本選での発表に臨みます。柔軟な発想と高度な技術水準は毎年産業界から高く評価され、メディアからも大きな注目を集めています。

平成21年以降に併催されてきた「NAPROCK国際プログラミングコンテスト」については、本年は同時開催は行わず、本選参加チームのうち優秀なチームが、2026年3月にベトナム(ハノイ)で開催予定の同コンテストへ推薦されます。

本稿では、2025年10月11日(土)・12日(日)に実施された本選の模様を、各部門の受賞作品とともにお届けします。

※NAPROCK(Nourishment Association for Programming Contest KOSEN / 特定⾮営利法⼈⾼専プロコン交流育成協会)国際プログラミングコンテスト:高専生とアジア各国の学生が技術を競う国際的なプログラミングコンテスト

(掲載開始日:2025年10月27日)

課題部門「ICTを活用した環境問題の解決」

課題部門では、与えられたテーマに対してソフトウェアの企画から実装までを行い、作品の独創性や技術力を競います。

今年のテーマは、去年に引き続き「ICTを活用した環境問題の解決」です。地球温暖化や気象変動に伴い集中豪雨や大型台風、豪雪などの災害が増加するなど、深刻化・多様化する環境問題に対する取り組みが急務となっています。

本選では、プレゼンテーションやデモンストレーション、操作マニュアルやソースリストのチェックなどの審査が行われ、作品の実用性や操作性、技術力などが総合的に評価されます。

高専生たちは、柔軟な発想と、ICT技術を駆使する高度な技術力によって生み出した、持続可能な社会の実現のためのシステムを、数多く発表しました。

以下、受賞作品を紹介します。

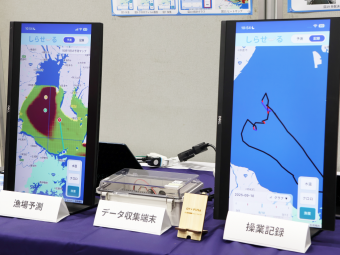

最優秀賞 鳥羽商船高等専門学校 『しらせーる - 持続可能で環境配慮型のシラス漁支援システム - 』

最優秀賞を受賞した鳥羽商船高専は、持続可能で環境に配慮したシラス漁を支援するシステム

「しらせーる」を開発しました。

近年、シラスの成魚であるカタクチイワシの漁獲量が過去20年で5分の1にまで激減しており、シラス漁は資源枯渇の危機に瀕しています。既に導入されているTAC(※1)制度だけでは、資源管理が十分とは言えず、漁業者が自主的に資源を守る取り組みが不可欠です。そこで、漁獲の実態を可視化し、持続可能で環境に配慮した次世代のシラス漁をサポートするためのシステム「しらせーる」を提案しました。

開発したシステムは、AIによる「漁場予測機能」と、漁船の操業内容を自動記録する「操業記録機能」から構成されています。

「漁場予測機能」は、クロロフィルa濃度(※2)・海水面温度・流向流速といった海況予測データと、過去の漁獲実績データを用いて、CNN(※3)による推論を行い、及びその推論結果のクラスタリング処理により、翌日の有望な漁場を予測・提案します。これにより、漁場探索のための時間と燃料コストを大幅に削減し、環境負荷の低い漁業を実現します。また、資源保護の観点から、期待漁獲量が極端に高い漁場をあえて提案から除外し、乱獲を防ぐ仕組みも備えています。

「操業記録機能」は、漁船に設置したRaspberry Pi(※4)やGPS、カメラを搭載した端末で、位置情報と操業の様子を自動で収集します。カメラの映像をXception(※5)が3秒ごとに解析し、「移動」「網上げ」「網曳き」の3つの行動パターンを99.2%という極めて高い精度で判別します。

これらのデータはスマートフォンアプリで確認でき、現場の漁師からも「漁場を予測出来たら時間も燃料代も削減できるので、とても素晴らしい」と期待が寄せられています。独自のハードウェア開発から高度なAI活用まで、その総合的な技術力は正に最優秀賞に相応しいものでした。

※1 TAC(Total Allowable Catch):国が定める総漁獲可能量。魚種ごとに年間の漁獲量の上限を定める資源管理措置。

※2 クロロフィルa濃度:水中の植物プランクトン量を示す指標のこと。

※3 CNN(Convolutional Neural Network):畳み込みニューラルネットワークのこと。主に画像認識に用いられるAI技術の一種。

※4 Raspberry Pi:手のひらサイズで安価なパソコンのこと。

※5 Xception:深層学習における画像分類モデルの一つ。

優秀賞 豊田工業高等専門学校 『エネまるクラフト - デジタルツインで学ぶ再生可能エネルギー - 』

優秀賞を受賞した豊田高専は、デジタルツイン(※1)で再生可能エネルギーを学ぶ体験型システム「エネまるクラフト」を開発しました。

近年、SDGs教育の重要性が高まる一方で、小学校における環境教育に関するアクティブラーニング教材は、ほぼ無く、座学が中心であるため、児童がエネルギー問題を自分事として捉えにくいという課題がありました。そこで、児童たちが主体的に未来のエネルギーについて考えるきっかけを作るため、「体を動かし、楽しみながら学べる」新しい教材として本システム「エネまるクラフト」を提案しました。

製作したシステムは、児童が体験する「発電モジュール」、その結果が反映される「Minecraft(※2)の仮想空間」、そして学びを振り返る「結果表示機能」で構成されています。

「発電モジュール」は、再生可能エネルギーの発電を疑似体験できる装置です。人力(大人100人分の自転車発電)、太陽光(パネル3000枚分)、風力(大型発電機1基分)、地熱(中型発電機1基分)の4種類をスケールモデルで再現しており、発電量はモジュール画面で確認出来ます。

「Minecraftの仮想空間」では、「発電モジュール」からの電力がAPI経由で反映され、発電量に応じて町の明るさが変化します。さらに、発電した電力をどの施設に分配するかをシミュレーションできるほか、不足分を火力発電で補う設定も可能なため、エネルギーミックス(※3)の考え方に触れることができます。

「結果表示機能」では、発電量やCO2排出量、町の「暮らしやすさ」などがグラフで可視化され、児童が自らの活動を客観的に振り返ることができます。

実際に小学校と連携して授業を実践している行動力も高く評価されました。児童の興味を引き出す工夫と社会的意義のあるテーマ設定を両立した、完成度の高い素晴らしい作品でした。

※1 デジタルツイン:現実世界の情報を収集し、仮想空間上に再現する技術。

※2 Minecraft(マインクラフト):世界的に人気のサンドボックスゲーム。仮想空間内でブロックを使い自由に建築などを行うことができる。

※3 エネルギーミックス:火力、再生可能エネルギー、原子力など、様々な発電方法をバランス良く組み合わせて、電力を安定的に供給するという考え方。

自由部門

自由部門は、高専生が自由な発想でコンピュータソフトウェアの企画から実装までを行います。製作した作品は、プレゼンテーションとデモンストレーションによって評価されます。

身近な生活の中での楽しみから地域・社会課題の解決まで、既存の枠にとらわれない自由かつ独創的な発想で考案された、様々な作品が集まりました。

以下、受賞作品を紹介します。

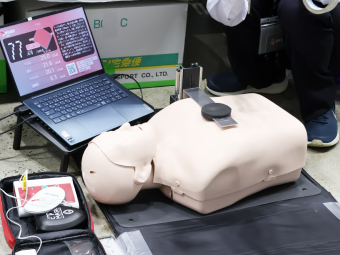

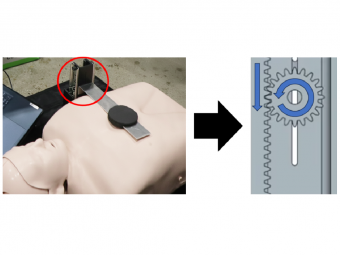

圧迫深度を測定する仕組み。

左図:胸部を圧迫すると、赤丸部分のハードウェアが連動して下降。

右図:ラック&ピニオン機構の簡略図。ハードウェアが下降すると内部の直線歯車(ラック)が円形歯車(ピニオン)を回転させ、その回転角度から圧迫深度を算出。

最優秀賞 熊本高等専門学校(熊本キャンパス)『CPR BEAT - 命をつなぐ、心肺蘇生訓練リズムゲーム - 』

最優秀賞に輝いた熊本高専(熊本キャンパス)の製作した『CPR BEAT』は、命をつなぐ「心肺蘇生法(CPR)」の訓練を、誰もが親しみやすい「リズムゲーム」という形に昇華させた画期的な訓練支援システムです。

日本では心肺機能停止傷病者の生存率と社会復帰率が欧米と比べ、依然として低い状況が続いています。第一発見者がCPRを行うと生存率が約2倍に上がり、AEDを併用すると約10倍に向上します。

一方で、CPRの普及には費用負担や関心喚起の難しさが障壁になってきました。そこで、本チームはこれらの課題を解決し、幅広い人へCPRを広めるための『CPR BEAT』を製作しました。

『CPR BEAT』は、既存の訓練用マネキンに外付けできる低コスト(製作費2~3万円)のハードウェアと、ゲーム感覚で学べるソフトウェアで構成されています。

ハードウェアはインクリメントエンコーダー(※1)とラック&ピニオン機構(※2)で圧迫深度とタイミングを正確に取得し、スマートフォンの加速度センサや非接触センサでは、難しい精密な計測を実現しています。押下部に肋骨のくぼみを再現するなど触感と耐久性を高め、実際のCPRに近い訓練を可能にしました。

ソフトウェアは、深さ・テンポ・リコイル(胸の戻り)・波形の特性をリアルタイムに解析し、画面上で数値指標とスコアを提示します。カラオケの採点のように結果を可視化し、改善点を即座に把握できるため、ユーザーはCPRの正しいテンポと胸部圧迫の深さを自然に体得できます。さらに画面に表示されたQRコードから結果をアプリに保存し、履歴管理やレーダーチャートでの振り返り、記事・クイズによる知識の定着を継続的に進められる工夫も施されています。

本チームは、その開発プロセスに見られる真摯さと探求心には目を見張るものがありました。医療の専門家ではない彼らが、まず「BLSプロバイダ資格(※3)」を取得して専門知識を深めたことは、このプロジェクトへの本気度を物語っています。さらに、地元の消防署や病院といった現場の専門家たちから実践的なフィードバックを得て、それを迅速に開発へ反映させるサイクルを確立している点は高専生たちの社会実装力の高さに改めて感銘を受けました。知識の習得と現場との対話を両輪とするその開発スタイルは、高専生ならではの実践的な技術力と、社会課題に向き合う誠実な姿勢を見事に体現していました。

社会課題への深い洞察とユニークな着眼点、そして低コストと高精度を両立させた技術力が高く評価されました。実際に医療のプロから「自分の主催する講習会で利用したい」という声も上がっており、彼らの挑戦が日本の救命率を向上させる大きな一歩になるだろうと、強く感じさせる作品でした。

※1 インクリメントエンコーダー:回転軸の動きを等間隔パルスとして出力する位置センサ。A相・B相の位相差から回転方向を判別し、パルス数の積算で角度や移動量を求めることが可能。

※2 ラック&ピニオン機構:直線歯車(ラック)と円形歯車(ピニオン)を噛み合わせ、回転運動と直線運動を相互変換する伝達機構。

※3 BLSプロバイダ資格:CPR(心肺蘇生)やAEDを正しく・安全に実施できる技能を習得したことを証明する資格。

優秀賞 香川高等専門学校(詫間キャンパス)『からくる』

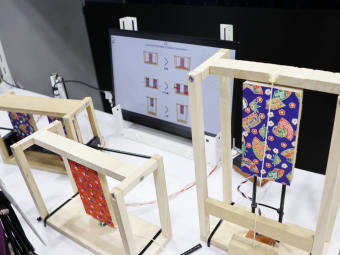

香川高専(詫間キャンパス)の「からくる」は、徳島県に伝わる伝統芸能「襖からくり(※)」を、デジタル技術で誰もが気軽に体験できるシステムです。襖からくりは知名度の低さから継承が課題となっており、本作は直感的な操作と映像演出でその魅力を伝え、新しい継承の形を提案します。

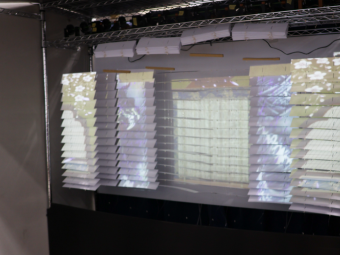

本来、襖からくりは大規模な舞台装置ですが、そのダイナミックな舞台転換を手軽に体験できるよう、手元で操作する「ミニチュアの襖」と、舞台を再現する「映像投影」を組み合わせました。

スクリーンを3層に重ねることで、襖が前後に動くからくり特有の立体的な舞台演出を映像で巧みに再現し、随所に襖からくりを手軽に体験できる工夫が施されていました。

最大の特徴は、ミニチュアの襖をインターフェースに採用したことです。ユーザーは襖からくりの舞台転換を直感的に操作でき、『田楽返し』のように板が回転し裏表が入れ替わる技法をはじめ、『上昇』『切り落とし』『引き違い』『引き分け』『千鳥』といった代表的な6種類の技法を体験できます。

開発では、高専生ならではの創意工夫が光ります。当初、映像投影用のスクリーンに市販のブラインドを試みましたが、板の湾曲で映像が歪む上、重さでモーターによる高速開閉が困難でした。この課題を、チームは軽量で平滑なスクリーンを3層構造で自作することで解決しました。

また、プロジェクターが固定されているために奥のスクリーンでは襖の上段下段部分の映像が切れてしまう問題も、各スクリーンに個別マッピングを施すことで克服しました。これにより、複数層にわたる立体的で鮮明な映像表現を実現しました。

今後の展開として、現存する上演団体と協力し、体験機会を広げる計画も進められています。伝統技術への深い敬意と、現代に伝える確かな技術力、そして地域文化を愛する学生たちの熱意が伝わる作品でした。

※襖からくり:人形浄瑠璃の舞台背景として用いられ、一列に並んだ襖が移動や回転をすることで次々と風景が変わる仕掛け。

競技部門「エ。ー縁結びの誘導についてー」

優勝 八戸工業高等専門学校 『八億戸高専』

今年の競技部門では、「エ。ー縁結びの誘導についてー」をテーマに、神々が集う島根県出雲の神在月(※)において、出雲大社に集まった神々が木の札を結びつけて人々の縁を結ぶという伝承をモチーフにした競技が行われました。

競技は、正方形の盤面「フィールド」(最大で24×24マス,最小で4×4マス)で行われます。

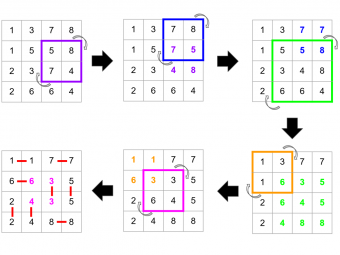

フィールドの各マスには、整数値が割り振られた「エンティティ」が配置されます。フィールド上には、必ず同じ整数値を持つエンティティが2つずつ存在し、プレイヤーはこれらを上下左右いずれかで隣り合わせることで「ペア」を形成することを目指します。

ペアを作るための操作は「導き」と呼ばれ、1回の導きが「手数」としてカウントされます。導きは、フィールド内に正方形の領域「園」(最大でフィールドと同じ大きさ)を指定し、その園内を90度右回転させることでエンティティを移動させます。園の大きさや適用位置は任意に指定可能です(ただし、園の一部がフィールドをはみ出る指定はできません)。

限られた手数の中で、いかに効率よくエンティティを導き、多くのペアを形成できるかが勝敗を分けるポイントとなります。フィールド全体を俯瞰する戦略的思考力と、最適な手順を導き出すアルゴリズム構築能力が求められました。

※ 神在月:旧暦10月、全国の神々が出雲に集うため不在となる「神無月」に対し、神々を迎える出雲地方での呼称。

「導き」により、「エンティティ」を回転させて、ペアをつくるイメージ例。色付きの枠が「園」を表している。園で囲われたマスは右回りに90度回転する。園の大きさや場所を変更しつつ繰り返しマスを回転させることで、より多くのペアが完成した盤面を目指す。例では、すべてのペアが完成している。

八戸高専は、一見複雑に見える巨大なパズルに対し、非常に計画的で洗練されたアプローチで挑み、見事優勝を果たしました。その戦略は、問題を段階的に単純化し、優れた探索能力と柔軟な戦術を組み合わせたものでした。

戦略の核心は、「フィールドの外側からペアを揃える」というものでした。巨大なフィールド(※1)のうち、まず外側の2列を4方向から完璧に揃えることに集中しました。

この操作を繰り返すことで、巨大な塔を土台から一段ずつ着実に築き上げるように、24x24の問題を20x20、さらにそれ以下へと、より扱いやすい小さな問題に縮小していきました。

また、「2列ずつ揃える」という手法を用いたことで、ペアを縦にも横にも柔軟に配置できるようになり、1列ずつ揃える方法と比較して、手数の削減へと繋がりました。

この戦略を強力に支えたのが、「ビームサーチ(※2)」という探索アルゴリズムと、その心臓部である「評価関数(※3)」の緻密な設計です。

ビームサーチは、無数にある次の一手の中から、ゴールに近い「良い状態」かどうかを数値で示す「評価関数」という物差しを頼りに、最も有望な手筋を効率的に探し出す手法です。これにより、計算量を抑えつつも、最善手に近いルートを見つけ出すことが可能になります。

これらの多角的かつ緻密な戦略的アプローチが、他のチームとの決定的な差を生み出し、チームを優勝へと導きました。

※1 決勝戦では、24x24マスが使用された。

※2 ビームサーチ:AIの探索アルゴリズムの一種。全ての可能性を調べるのではなく、各段階で「評価が高い(有望そうな)手」を一定数だけ選び出し、その先だけを探索していく手法。計算量を抑えつつ、質の良い解を見つけ出すことができる。

※3 評価関数:ある盤面や状況が、ゴールに対してどれくらい「良い状態」かを数値で評価するための関数(計算式)。この評価関数の精度が、ビームサーチなどの探索アルゴリズムの性能を大きく左右する。

おわりに

第36回高専プロコンが、島根県松江市の『くにびきメッセ』を舞台に、課題・自由・競技の3部門で盛大に開催されました。

課題・自由部門では独創的なアイデアと実装力を披露するプレゼンテーションとデモが、競技部門では技と技がぶつかり合う熱戦が繰り広げられ、会場は一体感と熱気に満ちあふれていました。

とりわけ、社会課題の解決に挑む真摯な姿勢や、現代社会の基盤技術であるAIを応用した多彩な発想は目覚ましく、日々の学修の積み重ねが確かな説得力をもって伝わってきました。

高専プロコンは、作品を競うだけの場に非ず、社会実装を志す若い技術者を育む貴重な実践の機会でもあります。ここで得られた経験は、研究の深化や次なる舞台(DCONやGCONなど)への挑戦へと確実につながっていくことでしょう。

参加者たちのアイデアがさらに磨かれ、より良い社会を創造していく未来への期待が大きく膨らむ、大変有意義なコンテストとなりました。

全国高等専門学校プログラミングコンテスト:公式サイト