高専トピックス

第3回 高専GIRLS SDGs×Technology Contest(以下、高専GCON2024)は、未来の女性研究者や技術者を育成し、その活躍を支援することを目的としたコンテストです。ジェンダー平等や女性へのエンパワーメントが世界的に注目される中、日本の理系分野では女性の活躍がまだまだ十分とは言えない状況です。高専GCON2024は、女子高専生たちがSDGsを視野に入れた社会課題解決のための研究・技術開発を行い、未来を切り拓く研究者・技術者として成長する場を提供しています。

このコンテストは、高等専門学校制度の60周年を記念して2022年にスタートし、国立高等専門学校機構が主催、日本経済新聞社が共催しています。高専生たちは日頃の学びや研究を活かしながら、SDGsの理念に基づき、実践的な研究・技術開発に挑戦しました。

本記事では、2024年12月15日(日)に千代田区大手町の日経ホールで開催された「高専GCON2024」の本選の様子についてご紹介します。

(掲載開始日:2024年12月25日)

概要・ルール

本コンテストは、SDGsの目標5である「ジェンダー平等の実現」を念頭に、女子高専生を中心としたチームによる社会課題解決のための提案をするコンテストです。

女性技術者・研究者の割合が低いことに起因した、日本の産業界で理系分野の女性活躍が進んでいない現状の解決に向けて、コンテストを通じて日本の女性技術者・研究者を増やすことへの喚起を目的としています。

参加条件は、全国の高等専門学校に在籍する2〜5名の学生チームで、リーダーは女子学生、チームの半数以上が女子学生であることです。SDGsの観点から社会課題解決に貢献でき、実現可能性・新規性・独自性のある提案を求めています。また、女性の活躍促進や女性技術者・研究者の裾野を広げる提案を推奨しています。

本選は、48高専85チーム(315名)のエントリーの中から、書類審査・面談審査を通過した12チーム(※)が、プレゼンテーション(6分)・質疑応答(4分)を行い、審査委員によって表彰される文部科学大臣賞、優秀賞(2チーム)、協賛企業賞が決定されました。

本選出場チーム一覧(高専名・チーム名・タイトル・表彰名)

| 高専名 | チーム名 | タイトル | 表彰名 |

| 米子工業高等専門学校 | 誰もがきっと、速くなる! | ドローン×AI動作解析によるスポーツ競技力向上アプリの開発 | 文部科学大臣賞 & 東京エレクトロン賞 |

| 沼津工業高等専門学校 | サイトマン | オープンデータを使って斜面崩壊リスクを全部可視化するプロジェクト | 優秀賞 & JFEスチール賞 |

| 函館工業高等専門学校 | COWNECT | 酪農家・乳業界と社会を革風製品でつなぐ | 優秀賞 |

| 福島工業高等専門学校 | チーム・まちのお医者さん | Let's Go!! ❤WAKIパークレット | 鹿島建設賞 |

| 豊田工業高等専門学校 | 早坂・大畑Lab | DAMONDE(だもんで) | 東京水道賞 |

| 木更津工業高等専門学校 | チャリンコ倶楽部 | 衛星データを活用した潜在的「魚のゆりかご水田」分布把握手法の開発 | 村田製作所賞 |

| 鳥羽商船高等専門学校 | ezaki-lab | 海女文化存続と海の資源回復に向けたウニの畜養 | |

| 釧路工業高等専門学校 | 僕ら大好き報連相! | スマート農業で未来を耕す | |

| 明石工業高等専門学校 | たまごだいふく | みんなで学ぼうため池の危険性~擬似ため池堤防でため池転落死者数を0に~ | |

| 沖縄工業高等専門学校 | しんかぬちゃー | 赤土流出とサンゴの未来~死んだサンゴで生きているサンゴを守ろう!~ | |

| 仙台高等専門学校(広瀬キャンパス) | アナリスト | ジェンダー平等は性知識の平等化から!「互いの性を理解する」コンテンツと気軽に相談できるAIチャットの提案 | |

| 新居浜工業高等専門学校 | photocatalyst twins | 磁性+光触媒=安全な水!持続可能な社会を実現するハイブリッド磁気光触媒材料の開発 |

※新居浜高専は発表を欠席したため、本選で発表したチーム数は計11チーム。

文部科学大臣賞:米子工業高等専門学校

チーム名:誰もがきっと、速くなる!

タイトル:ドローン×AI動作解析によるスポーツ競技力向上アプリの開発

栄ある文部科学大臣賞に輝いたのは、米子高専のチーム「誰もがきっと速くなる!」です。このチームのプロジェクトの背景には、性別に応じた指導が出来る陸上部のコーチの不足といった部活動のコーチング環境の格差、鳥取県の少子化による部活動人口の減少という課題があります。これらの課題を解決し、どのような環境でも最適な指導を提供できるアプリケーションを開発するという明確なビジョンのもと、このプロジェクトがスタートしました。

本システムは、走行動画をAIで解析し、関節座標や角度といったキーポイントを抽出します。抽出したデータの分析、走行フォームの課題特定をしたのち、課題のフィードバックと最適な練習方法を提案します。また、既存のアプリでは解析結果をグラフで提示するのみで、ユーザー自身がそのグラフの意味を解釈する必要がありました。それに対して本システムは、具体的な練習方法まで自動で提示する仕組みを採用し、スポーツバイオメカニクスに関する専門的な知識を持ち合わせていなくても利用できる点が特長です。

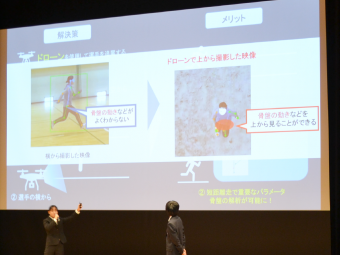

また、走行動画の撮影にはスマートフォンだけでなくドローンも活用している点も、本システムの特徴です。スマートフォンによる撮影は手軽に行えるメリットがある一方で、画角の制限があり、取得できるデータが限られるという課題がありました。この課題に対し、解決策としてドローンを導入しました。横からの撮影をスマートフォン、上空からの撮影をドローンで行い、それらを組み合わせることで、骨盤の動きなどを3次元のパラメータによって正確に取得でき、解析精度が向上しました。これにより、モーションキャプチャーに匹敵するデータを手軽に得られるようになり、従来の高価な装置に頼らず導入コストを大幅に抑えた点も大きな利点です。

今回のシステムは短距離走のフォームにフォーカスしていますが、将来的には他のスポーツへの応用や、工場・建設現場といったスポーツ以外の分野での動作解析への展開も視野に入れており、危険動作の検知や作業効率の改善などが期待されています。

審査講評では、「スポーツ競技力を向上させたい」という自身の課題に真摯に向き合い、周囲を巻き込みながらセンシング技術やICT技術を構築し、実証実験を重ねて改良を続けた点が高く評価されました。また、指導者不足や性別による競技格差といった課題に対応し、平等なコーチング環境を提供するという社会的意義も認められました。更にジムを運営する企業と提携することにより、マネタイズも期待できる点も評価されました。

優秀賞:沼津工業高等専門学校

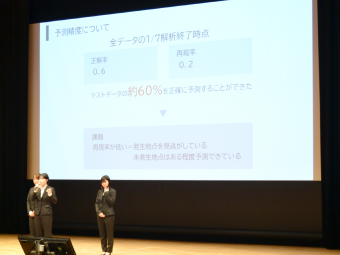

現時点で正解率60%の精度があることから、各特徴量の重要度の評価、重要度の高い特徴量に関連する新しい特徴量の検討、非線形性を考慮したモデルへの発展、学習データの追加など、様々な検討をすることで、より精度の高いモデルに進化するポテンシャルを秘めていると認められた。

チーム名:サイトマン

タイトル:オープンデータを使って斜面崩壊リスクを全部可視化するプロジェクト

沼津高専は、オープンデータを用いた斜面崩壊リスク予測に関する発表を行いました。

日本全国の土砂災害は、2021年及び2022年の統計によると、36.5%が警戒区域外で発生しており、従来のハザードマップでは把握しきれないリスクが存在することが明らかになっています。

現在、土砂災害警戒区域は、過去の土砂災害による到達範囲などに基づき、数値基準を用いたルールベースのアプローチで設定されていますが、すべてのリスクを網羅することは難しいのが現状です。

この課題を受け、沼津高専のチームは、機械学習を用いた斜面崩壊リスク予測を試みました。予測にはロジスティック回帰モデル(※1)を採用し、平均斜度・最大集水量・植生高・土壌雨量指数を特徴量として使用しています。

現時点での予測精度は、正解率(※2)が0.6、再現率(※3)が0.2という結果であり、未発生地点の予測はある程度可能な一方、実際に発生した地点の見逃しが課題として残っています。

さらに、モデルによるリスク予測を基に危険度レベル別のリスクマップを作成しました。このリスクマップについて、行政関係者からは「地域の地形的魅力の再発見にもつながるポテンシャルマップとしての可能性がある」とのコメントがありました。

審査員の方々からは、住民にとって分かりやすいハザードマップを自治体に提供している点などが高く評価され受賞に至りました。

※1 ロジスティック回帰モデル:「はい」か「いいえ」のような2つの結果のどちらが起こるかを予測するモデル。結果の解釈がしやすいためビジネスの場で広く活用されている一方で、非線形の関係性を扱うのが難しいという特徴がある。

※2 正解率:二種分類問題の予測において、モデルの全予測に対する正しい予測の割合のこと。

※3 再現率:二種分類問題の予測において、実際が正のうち、モデルが正と判断した予測の割合のこと。今回のケースで言うと、実際に”斜面崩壊した”全件数のうち、予測モデルが、”斜面崩壊する”と判断出来たケースは20%である。

優秀賞:函館工業高等専門学校

チーム名:COWNECT(カウネクト)

タイトル:酪農家・乳業界と社会を革風製品でつなぐ

優秀賞に選ばれた函館高専は、脱脂粉乳から革風素材を生産するサステナブル素材プロジェクト「COWNECT(カウネクト)」を提案しました。

現在、酪農家の85%が赤字経営を強いられ、多くが離農を検討しています。その要因として、飼料や燃料費の高騰に加え、乳量を減らす生産調整の必要性が挙げられます。この生産調整の主な原因は、バター生産時に副産物として発生する脱脂粉乳の慢性的な余剰です。バター1キロの生産に対して2キロの脱脂粉乳が生成されますが、その用途が限られるため在庫が増え、生乳の廃棄や牛の殺処分が行われる事態にまで陥っています。この結果、国内のバター供給量が不足し、不足分を輸入で補うという歪んだ構造が生じています。

この問題に対し、本チームは脱脂粉乳を革風素材として活用するという画期的な解決策を提案しました。脱脂粉乳1キロから約1平方メートルの革風素材を生産することができます。この素材は土に還りやすいためサステナブルで環境負荷が低く、バイオマス由来の持続可能な特性を持っています。現在はキーホルダーなどの製品を制作するとともに、大手時計メーカーへのサンプル提供を通じて事業拡大を進めています。また、2024年3月に実施したクラウドファンディングでは、目標を大幅に超える支援を集めました。

今後、COWNECTはSDGs志向の企業との連携を深め、脱脂粉乳を効率的に消費することで国内バター生産量を増加させ、輸入依存から脱却することを目標としています。この取り組みは、酪農家の収入向上や地域経済の活性化にもつながる可能性を秘めています。また「できない」を「できる」へと変えるという理念のもと、COWNECTは酪農業界全体をより良い未来へ導くことを目指しています。

審査講評では、バター生産の副産物である脱脂粉乳を革風素材に活用するという発想の大胆さと、地域課題に向き合いながら具体的な解決策を提示した点が評価されました。サステナブル素材を活用し、酪農業界と環境問題の両方に同時に取り組む姿勢も高評価を得ました。函館高専の取り組みは、酪農業界の未来を切り開くだけでなく、持続可能な社会の構築にも貢献する発展性を秘めています。本チームの熱意と創造力が、新たな価値を生み出し続けることに目が離せません。

おわりに

高専GCON2024は、高専生たちがSDGsの理念を体現し、社会課題解決に向けたアイデアを競う場となりました。高専生たちは、地域や社会が抱える課題を自らの問題として真摯に向き合い、日々の学びや研究の成果を活かして、実現性と独創性を兼ね備えた解決策を提案しました。

また、高専生たちは、日頃から培った技術力を駆使して真正面からSDGsの課題に挑むだけでなく、ステークホルダーとの対話や実装プロセスを通じて、現実的な課題解決能力を高める貴重な経験を積んでいます。特に本コンテストは、理系分野における女性の成長を後押しする重要な場でもあり、参加チームのメンバーのうち半数以上が女性で構成されていることから、女性技術者や研究者の裾野を広げるという我が国の国策にも寄与します。このような取り組みを通じて、より多くの女性が近い将来技術者・研究者として成長し、活躍の機会を得ることが期待されています。

高専GCON2024は、高専生たちの可能性を広げ、SDGs達成に向けた意識と行動を喚起する中身の濃い大会であり、今後も彼女らのさらなる飛躍に期待が膨らむ大変有意義な大会となりました。

独立行政法人国立高等専門学校機構 高専GCON2024 オフィシャルサイト