活躍する高専出身者インタビュー

久留米高専で出会った多くの恩師たちが、私を金属研究の最前線に送り出してくれました。

-

-

高等専門学校(以下、高専)の本科卒業生の進路は、企業や公務員への就職が約半数、残りの半数が専攻科や大学への編入による進学です。難関国立大学に進む卒業生も多く、大学院で研究を重ねた後に博士の学位を取得し、アカデミアの最前線を牽引する教授として活躍されている方も少なくありません。

東京科学大学(旧・東京工業大学)はそうした高専出身者の活躍が際立つ大学の一つです。電気通信工学の権威である益 一哉(ます かずや)博士は神戸市立高専から東京工業大学に編入学されて研究成果を積み上げられ、教授職を経て第20代の学長に就任。現在は、産業技術総合研究所 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター長を務められていらっしゃいます。また、東京工業高専を中退され東京都立大ご出身の細野 秀雄(ほその ひでお)博士は東京科学大学元素戦略MDX研究センター栄誉教授を務める日本の材料科学における第一人者であり、ノーベル物理学賞受賞有力者の一人に挙げられています。

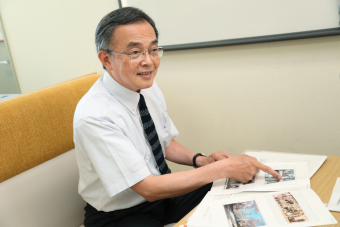

そして、今回お話を伺ったのは、物質理工学院特任教授の熊井 真次博士です。熊井博士は久留米高専の金属工学科を卒業されて東京工業大学に編入学し、同大学で博士の学位を取得されました。現在はアルミニウムのリサイクル技術において世界最高水準の研究成果を積み上げている他、ご自身が主催される研究室から数多くの博士を輩出するという、教育者としても多大な実績を残されています。そんな熊井博士がどのような高専時代を過ごし、現在のアカデミアにおけるご活躍へと歩を進められたのかお聞きしました。

(掲載開始日:2025年7月28日)

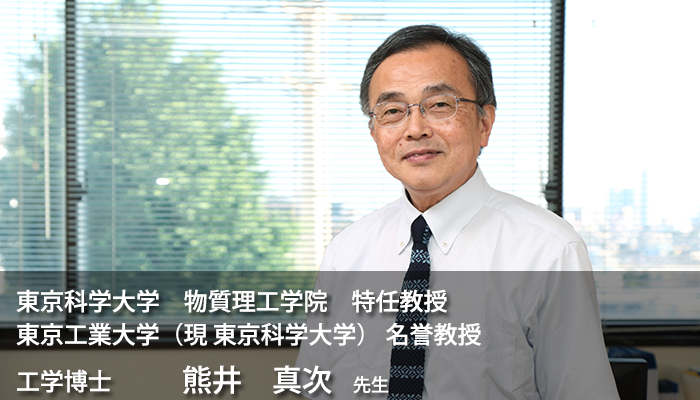

熊井 真次 東京科学大学物質理工学院特任教授氏のプロフィール

久留米工業高等専門学校 金属工学科 1977年卒業

東京工業大学に編入学し、工学部 金属工学科で学士課程を修了後、大学院理工学科に進学し、1985年に工学博士号を修得。東京工業大学において助手となり、1987年には日本学術振興会の海外特別研究員制度を活用し、英国のケンブリッジ大学で2年間にわたって客員研究員を務める。その後、東京工業大学に戻り、本格的な研究者・教育者のキャリアをスタート。現在も続く約40年の研究活動において執筆した学術論文数は200以上、国際会議での発表論文も150件以上に上り、学術関連の表彰も数多く受けている。また、産業界との共同研究も多数行われている。

本意とは異なる進路でも、前向きさを失わなければ道は開ける。

中学校から久留米高専にどのような想いで進学されたのですか。

一般的に高専を志望する中学生は、数学や理科が得意であるとか、ものづくりや技術への関心が高いといった特徴を持っています。ところが私はそのような中学生ではありませんでした。5教科の中では国語と英語が大好きであり、得意でもありました。その次が社会。数学と理科は苦手だったのです。当然の如く、当時の私は普通高校に進学した後に大学は文系の学部に行くつもりでした。

そんな私が希望に反して高専に進学したのは、家族の経済的な理由からです。

私の実家は福岡県飯塚市で様々な商材を扱う小間物の卸業を経営していたのですが、私の幼少期に2度にわたって大規模な火事が発生。そのために経営が厳しくなり、私の家の経済状況は逼迫してしまいました。それで中学3年時に行われた進学に関する三者面談で父が経済事情を話したところ、担任の先生は国立の久留米高専への進学を親身になって勧めてくれたのです。授業料や寮費が安く、奨学金の取得も可能で、大学に行かなくても就職に困らないといったのが推奨理由でした。親を気遣った私は、何とか高専に入学したいと思いました。金属工学科を受験したのは、倍率が最も低かったから。金属工学という私の現在の専門の原点は、やむなくの選択だったのです。

久留米高専入学後、現在に導く向学心はどう形成されたのですか。

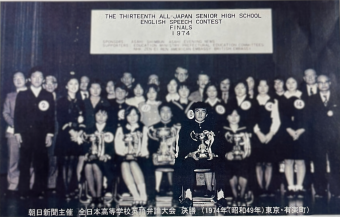

英語が得意であったことから、英語弁論大会に出場され、高専2年・3年時には、九州地区優勝。更に3年時には写真の「朝日新聞主催の全日本高等学校英語弁論大会」で、全国3位に入賞されました。(中央右が熊井先生)

まず、久留米高専に入学して痛感したのは、同級生たちの理数系の能力の高さです。高度な数学の授業に難なくついていったり、正確な設計図面を仕上げたり、同級生たちは久留米高専での勉強が楽しそうでした。私はと言えば、理数系の授業について行くのに必死。何とか授業で取り残されないように努力していましたが、最初の半年はいつ辞めようかとばかり考えていました。

そんな私の心の拠り所だったのは、1年生から3年生の間では少なくなかった一般科目でした。特に英語の授業には熱が入りました。

転機が訪れたのは2年生に進級した時です。

フルブライト奨学金で米国ウィスコンシン大学に留学していた永田 元義(ながた もとよし)先生が久留米高専に赴任。私は英語の弁論術を特別にご指南頂くようになりました。永田先生が私を集中指導されようとしたのは、私の英語の発音が良かったからだそうです。実は中学の時の英語の授業で、当時の先生が英語の習得には正確な発音が大事と考えて自ら教科書の英文を読まず、いつも録音されたネイティブスピーカーの英語を聞かせてくれました。そのお陰で私の発音レベルが向上したのだと思います。

そうして永田先生の特訓を受けた私は、九州地区高専英語弁論大会に2年生の時と3年生の時に出場し、いずれも優勝しました。それだけでは終わりません。3年生の後半に出場した朝日新聞が主催する全日本高等学校英語弁論大会では、全国3位を獲得。当時としては理系の高専生が全国レベルの英語コンテストで入賞するのは画期的だったことから、新聞にも取り上げられました。私の高専下級生時代は、英語力を磨くことによって心の張り合いを保っていたのです。

4年生に進級後は、専門領域を深める授業が大半を占めるようになります。英語で「学ぶ楽しさ」を知った私は、いつしか金属工学への興味も高まっていました。高専は実験や実習が多く、論理を学ぶだけではなく目で見て手で触って確かめるダイナミックな学習を行います。特に金属工学は、物質の断面の模様や組織構造の観察など、数式とは異なる判断要素が多く、こうした点がもしかしたら私に向いていたのかもしれません。

私が高専の本科卒業後も、専門を極めたいと思ったきっかけは、神奈川県横浜市にある東芝のタービン工場での実習でした。

発電所タービンのブレードの金属疲労度合いを確かめるべく破壊試験や組織観察を行なったのですが、初めて電子顕微鏡を使用したり、撮影した写真の現像を学んだりと、私にとって産業界のリアルな技術現場は刺激的でした。そして東芝の担当の方が、実習に真剣に向き合っていた私に「卒業したらウチに来ないか」と言ってくれたのです。とても光栄で嬉しいオファーでしたが、私の将来に向けての指針はその時にはっきりしました。

口をついて出たのは「大学に編入しようと思います」という返事だったのです。

学校中の先生たちが私の編入試験合格を後押し。

大学の編入試験合格は現実的な目標になったのですか。

試験までに残された1年と少しの間で、東京工業大学を第一志望に受験勉強を開始しました。実家の商売が新たな卸先を得て挽回したことも大きかったですね。東京工業大学を選んだのは、金属工学の学科があり、編入枠が設けられていたからです。当時は東京大学や九州大学にも同じ分野の学科はありましたが、編入試験は実施されていませんでした。また、現在多くの高専本科卒業生を受け入れている豊橋技術科学大学や長岡技術科学大学は設立前でした。

ただ、大学に進学することは決めましたが、進路は東京工業大学の工学部 金属工学科の一択ではありません。受からなければ、得意の英語を伸ばせる外国語系の大学に一般入試で入ることも考えていました。しかし、それから卒業するまでの私は、予想もしなかった期待を背負うことになりました。多くの恩師たちから、いくら感謝しても仕切れないバックアップを受けたのです。

通常授業とは別の指導を受けられたのでしょうか。

私が入学した1972年当時は、高専の本科卒業生が大学の3年次に編入学する例は今ほど多くありませんでした。大学自体も、高専生の研究者やエンジニア候補者としての高い価値が認知されていなかったようです。

しかし、和栗 明(わくり あきら)校長先生以下、久留米高専の教員の皆さんには在校生たちの未来の可能性を引き出し、卒業生を研究開発の最前線で活躍出来る人材に育もうとする熱意に溢れていました。ですから、東京工業大学への編入学を目指すことを決めた私にも、恩師たちから尋常ではない手厚いサポートがあったのです。高専創成期の当時には、どの高専にも高等教育機関としての可能性を開こうとする前向きさが息づいていたのかもしれません。

まず、試験科目の中にドイツ語があったことから、ドイツ語の教員である白石 敬(しらいし たかし)先生がマンツーマンで試験対策を施して頂きました。数学の松塚 春海(まつづか はるみ)先生は、勉強時間を確保出来るはずだからと、かつての教え子である病院長夫人に話を通して頂き、下宿と食事を提供してもらうことになりました。その対価は院長のお子さんの家庭教師料のみであり、私はアルバイトに時間を取られることなく受験勉強に集中できたのです。非鉄精錬が専門の重松 浩氣(しげまつ こうき)先生からは「私が君の卒論の担当教授になる。編入試験が終わるまで、卒論より試験勉強を優先して構わない」とまで言って頂けました。そして夏場の暑い季節に校内で唯一冷房の効いていたX線室を受験勉強目的に開放して下さったのです。その他にも苦労して集めた編入試験の過去問の中には、高専つながりの先輩である神戸市立高専出身の益 一哉前東京工業大学学長からのものも混じっていました。

こうした恩師や先輩からの強力なバックアップのお陰で、私は無事に東京工業大学工学部の編入試験に合格しました。そして、合格が決まった後に試験担当の先生からお聞きしたのですが、和栗 明校長に書いて頂いた私の推薦状の中身がとんでもないことが判明しました。「熊井くんを合格させないと、御校に殴り込むぞ」くらいの圧力だったのです。

今も恩師たちから頂いた熱い応援を思い起こすたびに、感謝の念が湧き起こります。

努力は誰かが必ず見ていてくれる。

高専をご卒業後のキャリアをご紹介下さい。

私は久留米高専を受験する際に消去法的に金属工学を選びました。しかし、金属に関する基礎的な知識をしっかりと習得して東京工業大学に入り、そこでは非鉄金属を専門領域に選びました。それから研究対象をアルミニウムに絞り、大学院を経て同校の教員に就職しています。

1987年からの2年間はケンブリッジ大学の客員研究員として渡英し、帰国後は1995年に東京工業大学助教授、2005年に同校教授に就いています。表彰に関しては数多く頂き、特許も取得しています。近年はCO2削減に寄与するアルミニウムの新たなリサイクル技術の確立を目指しており、2021年からは主催するグループの研究テーマが国家プロジェクトに認められ、NEDO(新エネルギー・産業技術開発機構)の実用化研究「資源循環型社会構築に向けたアルミニウム資源のアップグレードサイクル技術開発」として採択されています。

しかしこれまでの研究キャリアが順風満帆だったとは言えません。

一つの研究を進める中で行き詰まることは多いですし、社会情勢に応じて研究テーマの大幅な変更を余儀なくされたこともしばしばあります。そうした壁に突き当たった際には、高専時代を思い起こします。不本意で始めた勉強も好きになろうと努力しているうちに楽しくなった…。高い目標を目指して頑張っていると多くの人から自然に応援してもらえた…。といった高専時代の体験が、私を再起させてくれるのです。

高専生活の密な人間関係は将来の財産になります。

高専生・高専卒業生に対する応援メッセージをお願いします。

高専教育の最大の特徴は、実験や実習を通じてモノに触れて学んでいくことだと思います。頭で理解するだけではなく、目で見て、手を動かして、真理に近づけるのです。そして、その結果や成果をレポートにまとめるところまで行います。この一連のプロセスは、普通の高校から大学に進めば、学部の3年生までは経験できません。本科の5年間を卒業して就職した方は十分に即戦力ですし、大学3年時に編入したのならば、その時点で学部から上がってきた同級生と大きく差がついています。

この実体験で磨かれたスキルや知識には、是非自信を持って頂きたいと思います。私は企業との共同研究を数多く取り行ってきましたが、企業の技術リーダーの方々が口々におっしゃるのは、「高専出身の新人は、仕事の取り掛かりが早い」という高い評価です。高専での中身の濃い勉強は大変だったでしょう。でも、それだけに培った価値は高いのです。

それにもう一つ、5年間を一つの専門クラスで過ごしてきたことで、多くの友人に恵まれていることと思います。熱い指導を施された恩師の方々や、各種コンテストを目指して共に汗を流したり、寮生活でお互いを深く知ったりした仲間たちも、かけがえのない存在です。高専生活の5年間は、未来の自分をしっかりと築いてくれる礎になっているでしょう。