活躍する高専出身者インタビュー

歴史を語るとは、真実を語ること。技術の視点は、時代を超える普遍性を持つ。

-

-

優秀な成績で入学したものの、高専で高度な技術を学び、大企業に就職するという進路に疑問を感じていた、と語る安部氏。機械工学を学ぶことで、これからの社会を良くする生き方が出来るのだろうか。そもそも自分は何のために生きるのか。青春期の悩みと向き合ってもがいた末、小説の中にその答えを見出し、作家を目指すことを決意。同級生との出会いや恩師の言葉にも支えられ、10数年後、南北朝時代の歴史を描いた一編の作品が高く評価されました。以来、歴史を語りながら、現代社会にも通ずる独自の小説世界を構築し、数多くの作品を世に問い続けています。

(掲載開始日:2025年6月20日)

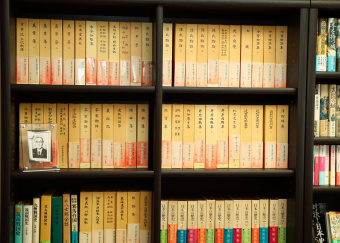

安部 龍太郎氏のプロフィール

久留米工業高等専門学校 機械工学科 1977年卒業

小説家。独自の視点に基づく歴史小説を手がけ、作品に『信長燃ゆ』(2001年)、「天馬、翔ける」(2004年)(第11回中山義秀文学賞受賞)、「等伯」(2012年)(第148回直木賞受賞)ほか多数。

安部様は福岡県のご出身とお聞きしています。

ぼくは1955年に八女郡の黒木町(現・八女市)という山間部の集落に生まれました。当時は黒木町に限らず、日本全国の山間部ではまだ前近代的な農業が営まれていた時代です。私が小学校に入るくらいまでは、千歯や、唐箕など、室町時代に開発された農機具をそのまま使っているような環境でした。近代化から取り残された農村として、500年ほど停滞していたとも言えるでしょう。

うちの母方は橋本家といい、大阪・河内の豪族だった楠木正成の一門の末裔です。南北朝の対立後、後醍醐天皇の孫の良成親王が南朝の旗印として九州に派遣された際、太刀持ちとして随行したのが橋本家でした。それからおよそ600年にわたって八女の山間部に隠れ潜んでいた、いわば山岳ゲリラの末裔です。これに対して父方の安部家は、橋本家のすぐ近くに150年ほど居を構えていた農家でした。父は非常に優しい人で、母はどこか一本筋の通った性格の女性でした。

このような旧家に生まれ、私は祖父母から、夜になると囲炉裏端で集落の言い伝えを語り聞かされて育ちました。おかげで後年、「太平記」などの室町時代の軍記物を読むと、「ああ、ばぁちゃんが話してたなぁ」と聞き覚えのある言葉やエピソードが思い起こされ、抵抗なく理解することができました。

安部様はどのような経緯で高専に進学されたのでしょうか。

率直に申し上げれば、中学校の成績は非常に良かったのだけれど、大学まで行かせてもらう経済力が安部家になかったからです。当時の同世代の高専生の多くが、そういった理由で高専に進学していたように思います。

直接的には、中学時代にお世話になった担任の先生に高専への進学を勧めて頂きました。学費の心配をせずに大学と同等の高度な教育が受けられるし、高専は就職率100%だと。しかも、誰もが知るような大企業や自治体などに就職出来るので、将来の可能性も拓けるよと。

この先生が、以来50年近くにわたって親しくお付き合いを頂くことになる、馬渡正明先生です。久留米高専を受験した際も、久留米に近い先生のご自宅に前泊させて頂いて試験に臨んでいます。そして高専に進学してからは、何か悩みがあると先生のもとに通って、いろいろ相談をするようになりました。

久留米高専では機械工学科を選ばれていますが、学生生活はいかがでしたか?

当時は特に深い考えがあって機械工学を選んだ訳ではありません。中学生ながら数学が得意であったし、機械工学科だけ2クラスあったので合格しやすいんじゃないか、そんな程度の理由でしたね。

ところがご承知のように、高専では2年生くらいから非常に専門性の高い教育がスタートします。一生懸命ついていこうとはするのですが、授業がものすごく難しい。それに、学んでいるテーマそのものにも「どうも違うな…」という思いが大きくなっていました。機械工学への興味が次第に薄れていって、勉強に関しては、あまり…思い出したくない時代です(笑)。

しかも同級生には、本当に優秀な…天才と言ってもいいような学生もいます。試験前にほとんど勉強などしていないのに、いつもトップを取ってしまうようなクラスメートが何人かいました。「授業を聞いてたら分かるよ」と。彼らの多くは卒業後に大学に編入し、各分野でトップクラスの研究者になっています。そのくらい優秀な人材と机を並べていると、そうじゃない人にとっては辛い学生生活になります。

久留米高専では、ラグビー部でも活躍されていますね。

入学後は寮生活をしていたのですが、夜な夜な先輩が「ラグビー部に入ってくれ」と勧誘に来て、根負けした形で入部しました。久留米高専のラグビー部は、全国高専大会で優勝経験もある強豪チームです。1年生で入部して厳しい練習に耐えながら、かなり一生懸命やっていました。2年生の時には、チームの司令塔とも言えるスタンドオフに抜擢もされています。

ですが、2年の時に怪我をして、3年の時にまた同じ場所を骨折してしまったんですね。「ダメだ、もうラグビーはできない」と分かって、かなり落ち込みました。いろいろ思い悩んで3年の修了時、つまり高校卒業と同等の資格が得られた段階で、休学することにしました。自分の進路そのものを見つめ直したかったのです。

ご自身の進路に対するその時のお考えをお聞かせ頂けますか。

当時は、いわゆる全共闘運動の影響が田舎にも広がって、ぼくらもその最後の世代といった感じ。世の中はどうあるべきか、みんなで議論するような雰囲気がありました。ぼく自身がこれから進むべき道として、今の日本の社会が直面している問題を解決し、貧しくて恵まれない人たちの役に立ちたいと思いました。それには弁護士になるのがいいだろうと考えました。

旧司法試験では、高卒の資格があれば一次試験を受験できました。そこで、まずは一次試験を受け、それにパスしたら本格的に勉強して本試験を受験しようと考えたのです。高専を休学して司法試験に備えて勉強し、一次試験には合格しました。

ところが勉強しているうちに、「法律では自分が解決したい問題を本質的に解決できないのでは」と思い至りました。法律は所詮道具であり、自分が求めているものとは違う、と。

どのような問題を解決したかったのでしょうか。

当時、何が一番大きな問題だと感じていたか。それは、日本の暮らしや人々の価値観があまりにも急激に変わりつつあったということです。ぼくが育った山の集落では、500年前から変わらない生活様式や価値観が受け継がれていました。ところが久留米という地方都市の高専で学ぶうちに、これからの日本が求めている価値観みたいなものが見えてきたのです。

例えば、受験戦争を勝ち抜いて良い会社に入り、立身出世を目指すという価値観。若者が地域社会を捨てて都会に出る、労働力を都市に流入させて経済成長を促進させよう…という考え方。このような新しい日本を支える価値観を、ぼく自身は受け入れられなかった。そういう生き方に意味があるとは思えなかったんですね。

そんな時に文学と出会って、「ああ、自分が求めようとしていたものはこれだったんだ」と。誰も教えてくれなかった答えを発見したような気持ちになりました。

当時、どのような文学作品に共感なさっていたのでしょうか。

戦後無頼派です。たまたま坂口安吾や太宰治の作品を読んでみると、当時の自分が胸の内に抱いていた違和感が、そのまま書かれていると感じました。これから進むべき道に悩み、もがいていた自分が彼らの作品を読んで救われたのです。

文学作品を書くことがこんなふうに人を救える仕事であるのなら、作家を目指そうと思いました。

坂口安吾は、東洋大学のインド哲学科出身の作家です。安吾の『堕落論』は、「価値観というけれど、そもそも価値なんてものはないんだよ」と語りかけてくる作品でした。インド思想の「梵我一如」にも通ずる真理が、とても刺激的かつ面白い筆致で書かれています。

そうか。自分が悩んでいたのは、ある価値観が間違っていると思ったり、新たな価値観をつくらなきゃと思い込んだりしていたからだ。絶対的に正しい価値など、そもそも存在しないんだ、と深く納得したのを覚えています。

進路については、馬渡先生にも相談されましたか?

馬渡先生には、ぼく自身まだはっきりと考えがまとまっていない段階で会いにいきました。今まで高専で学びながら感じていた違和感や、これから自分が進もうとしている作家の道について、ありのままの想いを伝えました。すると先生は、「お前の気持ちは分かる」、「お前のやろうとしていることも分かる」と言って下さいました。

しかし、それまで作家になるための訓練や修業をしていた訳ではありません。勉強期間としてまず10年は必要だろうと思いました。そこで、復学して高専を卒業し、東京の役所に就職して図書館で働きながら作家修業をしようと考えました。古今東西、図書館で勉強して世に出た著作家は多いので、先達に倣おうと思ったのです。

そして1977年4月、21歳の時に東京都職員として大田区役所に就職しました。後に配属希望を出して区立下丸子図書館で働き始めました。

図書館勤務の傍らの作家修業は、どのようなものであったのでしょうか。

図書館で司書の仕事をしながら、文学の同人誌に入って、メンバーの皆さんと切磋琢磨しながらいろいろな習作を書き続けました。ですが、27歳くらいの時、二足のわらじに限界を感じていました。役所の仕事を辞めずにこのまま「小説の好きな公務員」でいるのか、それとも退路を断って24時間小説のことだけを考えるのか、という2つの選択肢を自分の心に突き付けていました。

それで29歳の時、妻に「2年間だけ時間をくれ」と頼み込み、区役所を退職しました。2年で満足のいく結果が出せなければ、作家の道はあきらめて就職する覚悟でした。

あんなに勉強したのは生涯で初めてだったと思います。朝起きて、子どもたちを保育園に送り、後はずっと習作を書き続け、夕ご飯を食べたらまた午前2時くらいまで、いろいろ小説に関する勉強をしました。今改めて思い返してみると、あの2年間は人生で一番幸せな時代であったかも知れません。

どのようなきっかけで作品が世に認められるに至ったのですか。

学生時代から書き継いでいた現代小説を1年ほどかけて完成させ、10社ほどの出版社に送ってみたのです。自信作でしたが、残念ながら読んでくれたのは2社だけ。こちらの2社とは今もお付き合いがあるのですが、当時は「新人のこのレベルの作品を本にすることはできません。まずはどこかの雑誌で新人賞を取って下さい。話はそれからです」といった趣旨の回答でした。

気持ちを切り換えて、いろいろな新人賞への応募にチャレンジしました。ところが、どの作品も一次予選くらいしか通らないのです。「オレは駄目なのかも…」と、精神的にかなり行き詰まってしまいました。

そんな時期に、久留米高専の同級生で文芸部の部長でもあった友人に相談したんです。彼とは上京後も気のおけない交友が続いていて、習作なども読んでくれていた間柄でした。彼曰く、「お前の現代小説は面白くない。だけど以前に書いた歴史小説の小編、あれはとても面白かったよ。そっちに路線変更してみたら?」

その助言が転機になりました。

旧来のご友人のアドバイスで歴史小説に転換されたのですね。

それまでの私には、文学とは「現代と相わたるものだ」といった意識があり、歴史小説を書くことは志にもとるような、今にして思えば間違った思いが心のどこかにありました。そのため、自分が書いた作品でさえそれほど評価していませんでした。

しかし、役所を退職した時に妻と約束した「2年間」の期限が迫っていました。藁にもすがる思いでその短編を読み返してみると、これが面白いんです! 早速手を入れて「オール讀物新人賞」に応募しました。結果、私の小説が初めて最終選考まで残ったのです。受賞こそ逃しましたが、うれしかったです。この作品が幻のデビュー作とも言える『矢口の渡』で、後に出版した初期短編集『バサラ将軍』にも収録しました。

高専時代からの友人は、私の良き理解者であるとともに、優れた編集者でもあったのです。

高専で学ばれた経験が、作家活動にプラスになっているとお感じになることはありますか。

歴史小説を書く人で、技術が分かっている人は殆どいらっしゃいません。例えば1600年の関ヶ原の戦いの頃、我が国の鉄砲をつくる技術はどのくらいの水準であったのか。当時の火縄銃の構造がどうなっていて、弾丸や火薬などを含む材料のサプライチェーンはどうなっていたのか。弾の飛距離や威力、命中精度などの研究も殆どありません。

私の場合、機械工学の視点から、鉄砲であれば当時の技術・工具・材料でどのように鉄砲を製造していたのか、その技術的な背景をきちんと押さえるようにしています。技術の視点で時代をロジカルに見ることは、一つの歴史観であるだけでなく、「真実にどう迫るか」に関わってくると考えています。

このような視座に立つと、例えば戦国大名たちが考えていたことと、現代の企業経営者が直面している問題には共通点があり、時代は違っても人の想いはあまり変わらない、といった普遍性も見えてきます。

面白いですね。作家活動において、安部様はこれからも創作上の新たな試みに挑戦していかれるような印象を受けます。

私はプロの作家としてデビューした33歳の時、これからの自分の作家人生はどうあるべきかを考え、「36年計画」を立てました。最初の12年は基礎をつくる時期。次の12年で自分の作風をつくる。そして次の12年で作家として第一線に立てるようにしようと。すでにその36年は過ぎてしまいましたので、次の12年の計画を立てたところです。

ぼくは、歴史小説は「語りの文学」であるべきだと考えています。これまでも様々な作品を通して、物語の「語り方」を模索してきました。

例えば、西洋の小説のように、Aさんが登場する場面はAさん視点の三人称で書き、Bさんが登場するシーンではBさん視点の三人称で書く文学があります。このような語りだと、私の場合、どうしても自分の内面と登場人物の間に何か壁のようなものを感じてしまうんです。

これに対して、「万能の語り手」が全ての登場人物の心の動きを把握した上で、物語を始めから終わりまで語っていくスタイルで書く方法もあります。いわば、『源氏物語』の語り方です。ある時、自分でもびっくりしたのですが、書いている瞬間からどんどん次の発想が浮かんできました。歴史作家としての自分の資質を、思うままに作品に注ぎ込めるような手応えを感じ、「これだ」と直感しました。

この語り方の手法をこれから12年間、しっかり積み重ねて磨いていけば、歴史の中で人の物語を紡ぐ作家として、次の境地に到達出来る気がしています。

ありがとうございます。では最後に、現役の高専生や卒業生に向けて、先輩として一言お願いできますか。

かつてぼく自身がそうであったように、何か壁にぶつかっていたり、悩んでいたりする後輩の方もいらっしゃると思います。

役所を辞めるかどうかで悩んでいた28歳の頃、友人に誘われてインドを訪れたことがあります。ある日、町で物乞いの子どもたちに取り囲まれていたのですが、なぜか突然、「あ、人間はありのままで尊いんだ」と、雷に打たれたように感じたことがありました。

普通に考えれば、たくさんの子どもたちが物乞いをしながら生きていることは、悲しくて不幸なことだと思います。でもこの時は、人に優劣はないし、幸不幸もなく、誰もがありのままで尊いと思ったんですね。翻って自分が役所を辞められないのは、小説だけで食っていけなかったら不幸になると恐れているからだ。せっかく生まれてきたのだから、自分が信じる道を進んでみよう。そう思って、帰国後にすぐ辞表を出しました。

今の社会に適応するための価値観を持つことは必要だと思います。でも、一つの価値観だけに縛られていると、本当に大切なものが見えなくなることがあります。より広い目で自分を客観視して、自分の意思にもとづいて新しい選択をする心の自由を持つことで、見えてくるものがあると思っています。