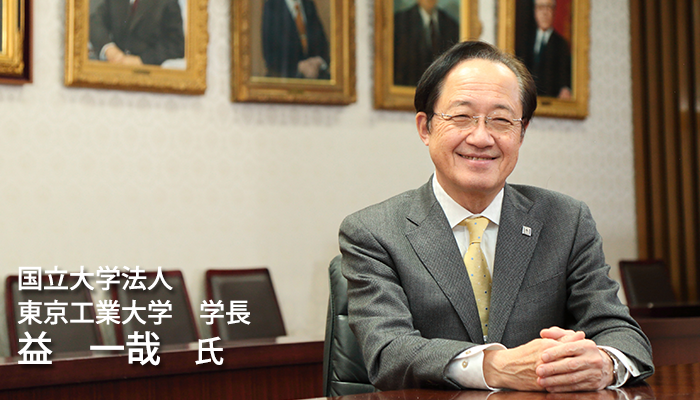

活躍する高専出身者インタビュー

高専の頃から一貫する「行動力と先見性」 挑戦を続けるその理由とは

-

-

東京医科歯科大学との統合、「女子枠」の新設、長岡技術科学大学・豊橋技術科学大学との「三大学 科学技術人材育成連合」、高専からの編入生を対象とした「みらい創造高専起業奨学金」の設置など、2018年に東京工業大学(東工大)の学長に就任して以来、次々と新たな仕組みを作り、大きな挑戦を続けている益 一哉さん。1975年に神戸市立工業高等専門学校の電気工学科を卒業後は、半導体の材料・プロセス・デバイスの研究の道に進み、現在は工学者、そして教育者として、大学教育を牽引しています。常に先を見据え、行動に移す、挑戦者の原動力に迫りました。

(掲載開始日:2023年2月21日)

──工学系を目指したきっかけを教えて下さい。

まず、私は福岡の生まれですが、出身地は兵庫県芦屋市と答えています。父は転勤が多く、小学生の頃は大阪、東京、横浜と転々と引っ越しをしていました。小学生の頃には、すでに理科が好きでしたね。ただ、生物や歴史など、覚えることが多い科目は苦手で。物理の方が好きでした。東京に住んでいた頃は週末に理科教室に通っていて、そこでの実験、特に乾電池を分解して一寸細工して作り直す実験が面白いと思ったのが、一つのきっかけです。

小学生の頃は絵を描くのも好きで、建築系への憧れもありましたが、中学に入って自分には画才がないと気づきまして。一方で「目に見えない電気の世界」への憧れは依然としてあって、どんな学校に進学すれば勉強できるのか調べている中で、高専の存在を知りました。

――神戸市立工業高等専門学校(神戸高専)の電気工学科を進学先に選ばれた理由は。

中学生の時に住んでいた兵庫県には2つの高専があります。一つは、国立の明石高専。もう一つは市立の神戸高専です。明石高専の受験は5科目だったのですが、当時はなんせ暗記科目が嫌いだったので、数学と英語の2科目だけの神戸高専に照準を絞ったのです。深夜ラジオを相棒に、まじめに受験勉強を頑張った記憶があります。

――高専ではどのような学生生活を過ごしましたか。特に印象に残っていることは?

小学生の頃は建築家に憧れていましたが、土曜理科教室などで乾電池を分解することが面白かった。この頃から電気の様な「見えないモノ」に興味を持ち、皆と同じではいや、という「あまのじゃく」的な面がありました。

まず感じたのは、レベルの高さです。電気回路の専門科目よりも先に、1年生の時に機械工学概論の授業があり、鉄鋼材の構造から、鋳造、鍛造のことなど一通り習いました。数学や物理の基礎科目も大学の教科書を使い、授業の進みも早かったですね。

課外活動では、アマチュア無線クラブにも入ったのですが、プロ級の無線機を使いこなす上級生は「レベルが違う」と感じました。課外活動では英会話サークルのESS(English Speaking Society)にも入っていました。男子ばかりの高専でしたから、近くにあった共学の商業高校との交流を期待していたのは否めませんが(笑)、ラジオ講座やNHKの英会話は熱心に聴いていて、語学も力を入れたことの一つです。ちなみに、ラジオ講座の講師だった松山正男先生は東工大で教えておられたので、のちに編入学して直々に授業を受ける機会に恵まれました。

そして、一番のめり込んだのがプログラミングです。私が高専に入学したのは1970(昭和45)年、時代は大型計算機の全盛期です。ちょうど、その前年に通商産業省(現:経済産業省)の情報処理技術者認定試験制度が始まったので「これからはコンピュータの時代が来る」と、独学でプログラミングの勉強を始めました。『bit』や『学習コンピュータ』という専門雑誌を愛読していましたね。

――当時、最先端のプログラミングを独学で! どのように習得されたのですか。

勉強を始めた頃は、まだ高専にはそういったことを学べる環境が整備されていなかったのですよ。それで、どうしたかと言うと、コンピュータのメーカーが顧客企業向けに開いていたプログラミングの講習会に無理矢理参加させてもらいました。高専2~3年生の頃、同級生と何社かに足を運びましたね。平日は学校の講義を休んで行ったり、授業後の夕方に行ったこともあります。とにかく、実機をいじれたことが嬉しかったですね(笑)

その後、イタリアのオリベッティという会社が出したアセンブラ(プログラミング言語)を使った計算機のマシン(P101やP602など)が学校に導入されたので、先生に「貸して下さい」と言いに行ったんですね。そして富士通から、工業高校や高専などの教育機関向けの「FACOM Mate※」が発売されたので、5年生の卒業研究では、このマシンがどう動いているのか、その制御を解析しました。今ではOSがどうなっているのか知らなくても、ユーザーは使えますが、当時は導入されたばかりで先生もまだ詳しくは分からないので、使いこなすためにまずは解析してみて、と頼まれたんです。1と0で書かれたマシン語をひたすら解読しました。

※Fuji Automatic COMputerの頭文字をとって「FACOM」。1954年(昭和29年)に完成したFACOM100は、自由にプログラミングができる、日本初の本格的なリレー式自動計算機。

――高専を卒業後は東工大に編入学し、大学院では電子工学を専攻されています。そのまま計算機やプログラミングの方面に進まなかったのは、何か転機があったのですか?

1973年に江崎玲於奈先生がノーベル物理学賞を受賞された時、私は高専3年生で、ちょうど授業で半導体のことを習ったばかりでした。興味があったので、江崎先生の講演を聴きに行ったのですが、当時はまだその内容を(トンネル効果や負性抵抗について)理解することができなくて。それで大学に行って、もっと半導体について勉強したいと思うようになりました。

もちろん、高専は当時、卒業後に就職する人が大半で、進学希望は少数派でした。でも、高専を選んだ時もそうであったように「あえて皆と一緒じゃない方がいい」という気持ちもあって。この頃から、大学について調べ始めて、自宅から通学できる京都大学、大阪大学、神戸大学に「編入学させてもらえませんか」と手紙を書いたんですが、「編入はやってません」ということで願いは叶いませんでした(現在は高専から編入可能)。3年次に編入ができて、なるべく高いレベルで学べる場所ということで情報を集めました。

高専の4学年上の先輩で、広島大学に編入学された先輩がいました。その方が東工大の大学院に進学しており、手紙を書くと、その先輩が東工大に編入学した方から、過去問の情報を聞き出してくれたんです。当時は、編入試験を受けた人は、覚えているうちに問題を書き留めていたんですよ。他の大学の過去問も色んな伝手(つて)を通じて集めました。

――自力で手繰り寄せるスタイルは、高専生の頃から一貫されているのですね。

最先端のプログラムをコンピュータメーカーの顧客向け講習を受けて独学で習得したり、当時少数派であった大学編入をするため、自身で多くの大学にアタックしては断られることを繰り返して、東工大に編入しました。自分で道を切り開くことは昔から変わっていないようです。

振り返ってみると、確かにそうですね。高専から続けていることと言えば、もう一つあって、アルバイトでお金を貯めて、国内旅行するのが好きでした。東工大に入って、旅行資金を稼ぐための家庭教師や塾講師のバイトと、学業の両立で結構大変でした。

講義のレベルもやはり高いと感じましたね。3年次に編入後、すぐに高橋清先生(現・東工大名誉教授)の半導体の授業を受けたのですが、やっぱり面白くて、この分野に進もうと決めました。そこで高橋研に入って博士課程まで在籍し、主に半導体の物性について研究しました(当時の研究テーマは「III-V混晶半導体電気的特性研究と太陽電池の研究」)。

――益さんが考える「レベルの高い教育」とは、具体的にどのようなことでしょうか。

いま、東工大の教育改革を進める立場になって「一流の大学像」として私が掲げているのは、まず、一流の研究者が教えていることです。何かを究めた人が基礎を教えることが重要で、教科書的には同じことを教えていたとしても、物事に対する理解力の深さが、端々に現れるんです。上辺(うわべ)の知識だけで教えても、本当の面白さって伝えられないと思うんですよね。高専の教員も博士の学位を持っている人が多いですから、15歳からその分野を究めた人に教われるのは恵まれた環境と言えますね。

――専門性を高める一方で、一般教養が疎かになるのではないかという指摘もあります。

たしかに、学生に「専門だけをやればいい」と思わせてしまうのはマズいです。でも、専門科目に重点を置く以上、一般教養と言われる科目の授業時間が圧迫されるのは明らかで、量が限られるのであれば質を高める工夫が必要になってきます。

学長になってから、自分の東工大に在籍時の成績データを引っ張ってみたんですよ。そうしたら、卒業に必要な文系教養科目は24単位でした。これが今の学生では、14単位に減ってるんですよ。つまり大学でも専門科目等の科目が増えて、授業時間としては圧縮されている。大事なのは、理工系の知識を社会につなごうとした時に、何が必要なのか。それはリベラルアーツの意義を伝えることだと考えています。

――東工大の学長に就任されて以降、教育改革を積極的に推進なさっていますが、その背景にはどのような問題意識があるのでしょうか。

今の日本は大学受験にかなりの人・モノ・金・時間のコストをかけていますよね。中学、高校の授業の目的が受験対策になってしまっている。大学に入るための勉強ばかりに注力し、偏差値に振り回され、自分が大学で何を学びたいのかの視点がおろそかになっているように思います。受験に注力するあまり、中高で学ぶべき様々なことが抜け落ちているのではないでしょうか。

かたや高専では受験のために1年間を潰すことなく、5年間、着々と自分のやりたいことに取り組める。それは高専がいいというより、他の学校が改善すべき点だと気づいたんです。

――研究大学としては、高専という教育機関をどのように見ていますか。

高専は研究より先に「教育」が来るので、大学に比べれば、どうしても研究設備の面では限られます。大学は教えることより研究で評価されるのが現状で、「研究」があって、教育がある。それが、高専と大学の大きな違いです。

高専の先生は教育につながる研究を行うことが求められるので、自力で一から学術研究をやろうとすれば難しいでしょう。一方で大学も、研究成果を論文に書いて終わりではなく、社会実装が望まれる時代です。だから、どちらがいい・悪いではなく、連携してお互いの得手不得手を補完していくのが良いと考えています。

──昨今の半導体不足が問題となる中で、高専への期待も高まっているようですが、この分野の研究者として、また、教育者としての懸念はありますか。

技術者不足だから高専、という見方はもう古いと思うんですよね。職業訓練校じゃないんですから。もちろん、腕の立つ技術者、科学者を育成することは重要だし、手に職をつけることは学生が将来、稼ぐためにも必要なことです。教育でスキルアップをすることも大事です。

でも、都合よく社会のニーズを埋めるような技術者になってくれることだけを期待して人を育てるのは、教育としてはあってはならないこと。高専生に半導体に関するスキルを身に付けてもらうのなら、その次には、半導体を使って何をするのかまで、考えられるようにすることが大切。

こと半導体に関して言えば、生産量が少ないと儲からない産業です。半導体は電子機器や通信システムなど、社会のさまざまなシステムで需要はありますが、半導体を何に使うのか、その使い道となる産業を先につくらなければ、この先、成長しようがありません。

東工大も「ものつくりが大事」ってよく言うんですが、ものつくりだけが重要ではないんです。産業をつくっていかないといけないんですよ。日本全体で新しい産業を本気で創出することを考えなければいけなくて、当然、教育においてもそうした視点が必要。それは結局、未来の理想とする社会像を描けるかどうかだと思うんですよ。

──今だけを見るのではなく、未来社会をデザインし、バックキャスティングで「今何をすべきか」を考えるという思考法は、ご著書の『大学イノベーション創出論』(日経BPコンサルティング)でも紹介されています。「女子枠」※もその実践例の一つと言えると思いますが、反響はいかがですか?

東京工業大学は指定国立大学法人構想で「科学・技術の新たな可能性を掘り起こし、社会との対話の中で新時代を切り拓く」ことを目標に掲げました。

DLabはその目標実現に向けた中核組織であり、学内外の多用な人からのアイデアを取り込み、企業や公的機関が出している未来予測なども活用して、「あるべき」ではなく「ありたい」未来を示す「未来シナリオ」を作成しました。

反響はかなり大きいです。賛否両論ありますが、そこは覚悟を決めていました。30年後に日本がどうありたいかを考えて、今のままだと手遅れになってしまうという危機感から、今、私たちにできることとして動き出すことにしました。

※女子学生の比率向上を目指し、東京工業大学では2024(令和6)年の学士課程入試から総合型選抜及び学校推薦型選抜において女性を対象とした「女子枠」を段階的に導入する。2025(令和7)年では全学院で143名、募集人数の約14%相当となる。

──最後に、高専出身者、現役の高専生に向けてメッセージをお願いします。

学校で学んだことがすぐに社会で役に立つかどうかに注目しがちですが、その後、伸びる人材、伸びる学生は「学び続ける」気持ちを持っているんですね。その重要性は『高専教育の発見』(岩波書店)を読むと、よく分かると思います。高専生には5年間で築いたものを土台に、高専生というアイデンティティを武器に、社会に出てからも脱皮し続けていって欲しいと思います。