谷口理事長が考える高専生の本質的な価値や潜在能力をご教示ください。

高専の新入生は15歳。つまりこの年齢から、社会に必要となる人財を育む高等教育機関が高専なのです。大学への進学が入学の目的となっている高校の普通科とは異なり、高専には数学や理科が得意な中学3年生が、自分で手がけてみたい技術領域をイメージして入学してきますから、学ぶこと自体に最初から意味を感じています。そして社会実装を念頭に置いた技術教育が施されていくうちに、自分の取り組んでいる勉強が社会に役立つ実感を得ることになり、それが益々勉強する意欲を掻き立てます。

このように専門性を極める意義を体感した高専の学生たちは、その経験を活かして専門領域以外にも手を延ばすスキルを身に付けていきます。近年、欧米で一般化しているJOB型の教育や就業が注目されるようになってきましたが、それは専門領域を極めれば他の業務はできなくても構わないというものではありません。

その本質は全く逆で、一つの専門を基礎からしっかりと極めた人財には、世の中の変化に柔軟に対応しながら専門性の幅を広げ、社会に役立つ価値を重層的に発揮するスキルが備わっているのです。これは、高専生の将来像そのものです。今後益々オープンイノベーションが社会を動かす時代になりますが、そこでは学んできた専門性をベースに、多くの人や様々な技術と出会う機会を利用し、革新的な成果を追い求めていきます。産業界に進み、あるいは大学に進学した高専生が活躍できるステージは益々広がっていると考えられるのです。最近になって本科を卒業する高専生の採用を拡大する大手企業が増えてきましたが、技術革新の最前線が高専生の価値に気づいたと言えるのではないでしょうか。

2024年5月、第5回ディープラーニングコンテスト2024の閉会後の記念写真(中央に谷口理事長)。本コンテストでは、高専で培ってきた「技術」と「ディープラーニング」を活用し、事業性を競い、起業を支援しています。このコンテストに代表されるよう、高専ではアントレプレナーシップ教育も基軸としています。

高専で最新の技術に触れ、社会に出てからさらに専門を極めた、あるいは専門性の幅を広げた高専の卒業生は、そのスキルをより高次で発揮することを求めるようになります。それはグローバル、もしくは起業というステージにも移行する選択に繋がっていきます。高専の卒業生は、企業のグローバル戦略や世界に通用する技術革新の先頭に立つ、もしくは新たなテクノロジーやビジネスモデルでスタートアップを図るアントレプレナーとなり、日本の産業界やアカデミアの世界で戦う競争力を生み出す存在になり得るのです。

このような高専生の「高い技術力」、「社会貢献へのモチベーション」、「自由な発想力」から生み出される高い起業力に文部科学省も期待し、アントレプレナーシップ教育に取り組む全ての国公私立高専を支援する「高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業」を、2022年度第2次補正予算で開始しています。

日本の社会が抱える課題に、高専はどう関わっていくのでしょうか。

「失われた30年」という言葉に代表されるように、平成以降はそれまで世界のトップを歩んでいた日本の国際競争力が徐々に低迷していきました。その原因の一つに、産業界においてもアカデミアにおいても、世界で戦おうという意識が薄れてしまったことが考えられます。だからこそ、高専在学中に培われた課題解決力や社会実装力によってもたらされる理論のみではない、手を動かすことができるという競争力が益々求められるようになっています。高専の卒業生は、国家が抱える重要な問題を治し、健康な発展に導くことのできる、言わば「社会のお医者さん(Social Doctor)」だと私はことある毎に広報しています。

さらに日本には本格的な少子化の波が押し寄せ、内需の拡大は見込めなくなりました。この少子化は日本を支えていく人財の減少にも直結します。事実、近年の1学年あたりの人口は大幅に減少。1960年頃には250万人を超え、その後の進学や就業で高度経済成長期に活躍した中学卒業者の数が、現在では100万人前後になり、いずれ70万人台にまで落ち込むことが確実視されています。日本がこれからかつてのような存在感を世界で復活させるには、1人が3倍のパフォーマンスを発揮する必要があると言っても過言ではありません。このような教育の曲がり角で、卒業後に「社会のお医者さん」となって日本の競争力を回復させる高専生の育成をしっかり行わないと、日本の産業競争力は今以上に揺らぐことになってしまいます。

神山まるごと高専の校舎「OFFICE」の様子。同校は、アントレプレナーシップ(起業家精神)の育成に力を入れており、卒業生の4割が起業することを目標に掲げています。2023年4月、徳島県名西郡(みょうざいぐん)神山町に全国58番目の高専として開校しました。

現実に地方では小中学校の閉校が各地で見られます。入学志願者が減少している大学も少なくありません。そうした波に高専が巻き込まれることは現段階ではありません。それどころか2023年に徳島県に神山まるごと高専が開校し、2028年には滋賀県に滋賀県立高専が新たに開校する予定です。今の時代に日本の社会が高専教育に期待している証左だと言えます。それでも子供の数は益々減っていきますから、高専も影響を受けざるを得ない時期が到来するでしょう。

国立高専は元より、公立・私立の高専とも密な協力関係にある高専機構としては、1学年50万人という時代になろうとも、現在の全ての高専を合わせた1学年1万人という学生の数は守りたいと思います。人口減少に逆らう事が出来ず、それが無理となっても、58という現在の国内の高専の数(滋賀県立高専の開校により59校)は絶対に減らしてはならないと考えます。もしも、高専の志願者数が減るような事態になったとしても、学校の数も教員の数も削減しなければならないというのは、消極的な発想で、1クラスあたりの学生数のみを減らせば良いのです。一方で、教員志願者の数が減っていく事も想定されますが、そこはオンラインによる高専間をまたいだ同時授業や、録画された映像による補完で十分に対応が可能です。

現在の世界の1クラスの標準は20人。日本の学校の学級人数はまだ減らせます。現在の高専の40人学級が20人学級2クラスになれば教育の中身は確実に濃くなり、定評のある高専の質の高い指導は、一人ひとりの学生に一層深く行き渡ることになります。少子化という逆境を逆手に取り、少人数学級を導入すれば高専教育のパフォーマンスが高まるのは間違いありません。今以上により世の中の役に立つ人財に育んでいく環境を実現できるでしょう。

高専のグローバル化についての構想をお聞かせください。

2022年11月高等専門学校制度創設60周年記念式典の翌日には、国際学長フォーラムが行われ、谷口理事長はじめ、各国の政府機関、大学、高専、ポリテク等の代表間で、新たな時代に求められるエンジニア育成の在り方について、活発な討議がなされました。

日本の高専教育制度を本格的に導入したタイ王国初の高専(KOSEN-KMITL)が2019年5月に、2校目の高専(KOSEN KMUTT)が2020年6月に、それぞれ開校しました。タイ以外にも、モンゴルに3高専を設置し、ベトナムではベトナム商工省が管轄する3つの工業短期大学等の教育高度化支援を行い、高専教育システムの導入に向けて準備中のエジプトからは高専の教育現場視察やカリキュラムに関する意見交換等を行うために2025年の1月に視察団が来日しました。また、全国の高専各校は多くの国々から留学生を受け入れています。“KOSEN”は、世界各地で社会を牽引する高等教育制度であるという認識が広がっているのです。

こうしたグローバル展開の推進により、2024年3月時点で高専機構が学術交流協定を締結した海外教育研究機関は448機関(各国立高専において延べ417機関、高専機構本部において31機関)に達しています。こうした高専のグローバル展開は各国への貢献はもちろんのこと、世界のテクノロジー開発における日本のプレゼンスを高め、日本の技術を世界に波及させる足がかりにもなるでしょう。

それ以上に高専のグローバル推進を通して重要視しているのは、日本の高専生の海外との交流です。高専の卒業生がグローバルな環境で頭角を表すような活躍を見せていくための国際コミュニケーション能力を磨くことを目的とする、留学や海外インターンシップを推奨しています。現在は年間で約4000〜5000人の学生を海外に送り出していますが、その数をもっと増やしていく考えです。

2019年には、グローバルに活躍できる技術者を育てるため、「グローバルエンジニア育成事業」を開始しました。この事業では、高専各校が取り組む学生の国際的なコミュニケーション能力や、海外で積極的に活動する意欲の向上を支援しています。いずれも、高専卒業生が日本の国際競争力に寄与する存在へと育むための一環であることに間違いありません。

また、近年は国籍や性別を問わず多様性を尊重する社会に向かっていますが、高専機構は2011年に早くも「ダイバーシティ宣言」をして、2024年には「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)推進宣言」を策定し、多様な一人ひとりの学生が、自他の違いを尊重し、相互理解を深められる風土を醸成してきました。その成果としては、本科の女性学生比率が24.6%にまで増加したことなどが挙げられます。

谷口理事長が自ら課しておられる役割やミッションをご説明いただけますでしょうか。

高専機構は時代に即した高専教育の最適解を考え、学習指導要領にとらわれない独自のカリキュラム作りや、研究活動の推進をサポートしています。そうした積極的な取り組みには年間予算で充当される額以上の活動費が不可欠になります。高専機構は、高専各校にアグレッシブな教育を求めるだけではなく、外部予算の獲得に尽力することでも各校を支援しなければなりません。実際に私は、文部科学省はもちろん有力政治家や産業界に対しても、積極的に訴求する場を設けて、研究予算や施設予算について数々の要望を申し上げてきました。その成果としては、幾つかの外部予算獲得につながっています。

ただ、全ての予算要求が通る訳ではなく、多くは希望通りとはなりません。高専だから必要、高専にこそ必要という理由を明確に訴求していく必要があります。そうした高専ならではの予算獲得の事例に、商船高専5校(鳥羽、広島、弓削、大島の商船高専4校に加え富山高専商船科を含む)の練習船を新造して更新する予算を獲得できたことが挙げられます。練習船を航海や機関に関する実習の場としてだけではなく、災害時には被災地へ飲料水や食糧を供給する役目(かつて同様な実績があります)や、携帯電話の移動基地局としての活用を御理解いただいた事が認められたのです。

先にも述べましたが、高専教育には日本の国際競争力を再生に導く可能性があります。国が用意したファンドや研究予算のみならず、産業界からの支援にも期待しています。中には高専卒業生が入社後に大活躍をして経営に大きく貢献したので寄付を申し出ていただいた企業もあります。これからは益々外部に対して、時代に先駆けて独自に取り組む高専教育の価値を積極的にPRし、研究費や設備費を外部から提供していただくことで教育現場の努力を最大限バックアップしていきたいと考えています。

高専の在校生と卒業生への応援メッセージをお願いします。

在校生の方には、自分の好きな技術分野を極めて、その成果を遠慮することなく大いに発信して欲しいと考えています。各種コンテストや地域産業との連携、海外渡航交流など、様々な自己表現の場があることは皆さんもご承知でしょうが、決して一部の限られた学生さんのために用意されている機会ではありません。どの学生さんでもしっかりと準備して臨めば、そうした場面で主役になれるチャンスがあるはずです。さらに言えば、コンテストに勝ったらそれがゴールではなく、そこからが将来に大きく飛躍するスタートとなるはずです。

産業界でご活躍されている高専の卒業生の方々には、カリキュラムの面でもすこぶる中身の濃い5年間を全うされたことに誇りを持って、世の中に貢献していただきたいと望みます。最終学歴が大学や大学院となった卒業生の方であっても、高専で培った学びの体験は現在の実力の礎になっているはずです。学歴とは最終学歴を表すものではなく、学習歴です。高専の5年間の学習歴を是非とも多くの人にアピールしていただきたいと考えています。

皆さんのご活躍が、今後の日本の発展に大きな影響を及ぼすのは間違いありません。産業界の発展への貢献のみならず、日本の未来を担う子供たちが高専に入学して優れた研究者やエンジニアへと育ち、同時に幸せな人生を獲得するロールモデルになっていただくことを期待してやみません。

本日はお忙しい中、長時間に亘りご協力していただき、ありがとうございました。

釧路高専の概要についてご紹介下さい。

北海道釧路市の西方、たんちょう釧路空港に近い場所に立地する釧路高専は、国立高専4期校として昭和40年に開校。当初は機械工学、電気工学、建築の各学科があり、その後に電子工学と情報工学が加わり、しばらくは5学科体制で高い専門性を持った人材の育成を進めてきました。

ところが時は平成に移り、企業の製品開発や設計において高度化や複合化、融合化が進んだことで、学生時代に学んだ分野の視点だけでは第一線のものづくりの現場で実力が上手く発揮できないという場面が、社会と直結した高等教育機関において問題視されるようになりました。

本校にも、社会に早期に役立つ実践的な技術と創造性を兼ね備えた卒業生を送り出す使命があります。そこで5学科体制を一旦リセットし、抜本的な改組を行うことになったのです。

当時の学校関係者の間では学科の再編案で侃侃諤諤の議論があったそうですが、結果として平成28年に全学生が入学初年度を一般教養科目と専門基礎科目の授業を受け、2年生進学時に学生の全員が広い視野で技術を学ぶことを指向して設置した創造工学科に進むという学科の改組が行われました。

ただ、創造工学科が広くとも浅い知識しか身につけられない学科に陥ってはなりません。しっかりとした専門性が身につくことを担保した上で他の分野の基礎を学べる、そんな工夫が必要です。

そうした配慮から、創造工学科の中に3つのコースを設定しました。情報工学分野と機械工学分野にわたるスマートメカニクスコース、電気工学分野と電子工学分野にわたるエレクトロニクスコース、そして建築デザインコースです。

前2コースの学生は本科の4年間、所属分野で専門性を獲得しつつ、コース内のもう一方の分野についても学び、さらに学科共通科目も受講することで、社会の期待に即した人材となって巣立っていくことになります。

建築デザインコースの学生は、建築設計を軸に街づくりまで視野に収める学びで、学生の指向に応じてゼネコン等に加え鉄道会社など都市開発を担う企業への進路が開けています。

創造工学科を卒業した学生は、開始年度からみてまだまだ少数ですが、開校から実践的な技術を持った人材の輩出を企図して様々な教育施策に取り組んできた本校は、進路先から高い評価を頂いています。

多くの卒業生が活躍する釧路市役所からは公務員試験の受験資格において大学卒業者と同じ扱いを受けており、北海道大学からは北海道内の4高専を対象に約20名の編入推薦枠が認められています。

釧路高専の特徴的な取り組みを教えて下さい。

創造工学科を設置する背景となった、専門分野の隣接領域にも視野を広げて社会の実情に対応できる人材を育むというコンセプトを推進する取り組みの一つに、複合融合演習があります。

これは、5分野混合チームが現場目線で地域課題の本質を理解し、アイデア創出から試作までを行う、釧路高専独自の社会実装型フィールドワークです。

先般は、防災というテーマで段ボールベッドを開発しました。釧路が面する十勝沖は地震の発生が多いこともあって釧路地域の住民は防災意識が高く、避難先に必要な段ボールベッドの開発は地域ニーズに即したものでした。

当初、学生たちは寝心地の良さを追求。しかし使用する行政側と課題の本質に向けた協議を進めていく中で、平時における収納のしやすさや非常時の組み立てのしやすさも重要であることが判明。学生たちは改良を進め、使用する側の要望に対して十分に応えられるプロトタイプにまで漕ぎ着くことができました。

また、学生たちの日々の学習意欲をモチベートする毎年のイベントとして、4年生を対象にキャリア講演会を行なっています。

その内容は、外部講師に、高専での学びが社会で役立つことを講演してもらうものとなっています。

前回は堀江貴文氏に講演して頂きました。実は、堀江さんが設立した日本初のロケット開発会社であるインターステラテクノロジズ株式会社の本拠地は、釧路市と同じ道東の大樹町(たいきちょう)にあり、そこに本校の卒業生が入社しています。

その卒業生の優秀さを認めた堀江さんが、講師を買って出て頂きました。

講演会当日に堀江さんが語られた「高専生の皆さんが学ばれていることは、すべてロケット開発に必要な技術です」という言葉に、拝聴した学生たちは目を輝かせていました。

地域社会や地域産業、他の高専との連携についてお聞かせ下さい。

日本で唯一民間企業でロケットの打ち上げに成功したインターステラテクノロジズ株式会社やロケットランチャーシステムを担当する地元企業の釧路製作所主催のロケットランチャー製作プロジェクトへの参加をきっかけにロケットランチャープロジェクト部が発足しました。ロケット開発プロジェクトに学生が関与できる本格的なクラブです。

堀江さんのインターステラテクノロジズ株式会社に技術協力している、株式会社釧路製作所という企業があります。本来は橋梁工事が専門ですが、打ち上げプロジェクトにはロケットの発射台設置を精密に調整する技術で参加し、出資もされています。

この釧路製作所には本校からの卒業生が就職していますが、在校生の課外活動にも技術面での協力を頂いており、特にロケットランチャー(※)プロジェクト部が大変お世話になっています。

釧路市に本社を置く食品機械メーカーの株式会社ニッコーにはインターンシップで協力を頂いてますし、卒業生の就職先でも人気です。

同社はロボットシステムの技術に長け、ものづくり日本大賞やロボット大賞などの受賞歴を誇っています。

そもそもは地場の水産加工品産業が海外の加工業者に価格競争で劣勢を強いられ、熟練の加工職人が高齢となり後継者が足りないといった釧路を中心とする道東エリアの重要課題に、設備の自動化やロボティクスで応えていくことによって成長された企業です。

現在は水産業の他にも農業や酪農、観光業、飲食店などあらゆる分野がロボット化する時代を見据え、DX化の推進や省力化を追求されています。

そんな同社において、就職した本校卒業生たちは高専時代に養った技術や思考力を存分に発揮しているようです。

株式会社ニッコーとの共同教育を活かし、創造工学科機械工学分野を中心にロボット技術に注力している本校は、国立高専機構の先端技術教育推進策の一つであるCOMPASS 5.0ロボット分野に、協力校として令和4年度より参画することになりました。

ロボット分野のプロデューサー的人材育成を柱とする教育パッケージを作成し、全国の高専に展開していくプロジェクトが進んでいます。

※小型ロケットの発射装置

釧路高専からはどのような人材が輩出されていますか。

実は、先の株式会社ニッコーの佐藤一雄社長は釧路高専の卒業生です。

同社の、技術で社会問題の解決に立ち向かうという社風は、まさに高専教育と理念が一致していますが、佐藤社長が釧路高専時代に培った「人に役立つものづくりのマインド」を、今も具現化されているといっても過言ではないでしょう。

また、セブンイレブンやイトーヨーカ堂を擁するセブン&アイグループの金融機関であるセブン銀行の松橋正明社長も、釧路高専の出身です。

高専卒業者と大手金融機関の経営者では、イメージが結びつかないかもしれませんが、松橋社長は釧路高専卒業後にNECグループに入社し、図書館の蔵書検索の開発などを経てアイワイバンク(現セブン銀行)に転職されたという経緯です。

その後、流通業の進化の鍵となったATMの企画開発での実績が認められて役員となり、社長に就任されました。優れたエンジニアは経営トップにも立てるという好例ではないでしょうか。

大塚先生のご経歴を簡単に振り返って頂けますか。

私も高専で学んだ一人です。卒業したのは東京高専の電子工学科で、東京工業大学に編入学し、工学部電気・電子工学科を卒業後に同大学の大学院理工学研究科博士課程を修了。工学部の助手を経て東京高専の講師に移籍しました。

それから同高専で助教授、教授、副校長を担い、令和4年に現在の釧路高専校長に着任しました。

専門は電気・電子工学で、東工大では高温超伝導薄膜の作成やアナログLSIの自動設計CADの開発、動画圧縮符号・復号用LSIの開発などに関する研究を行い、東京高専の研究者・指導担当としては指紋認証や虹彩認証、AI画像認識などに取り組んでいました。

振り返ってみますと、私の経歴は人とのご縁が大きな意味を持っているように思えます。

高専に転職したのは、高専時代の恩師に勧められたのがきっかけですし、釧路高専とも以前から縁がありました。

3代前の釧路高専校長である岸浪建史先生とは、今から10年前に高専の会議を通して知り合い、釧路高専で実践されている地域と一緒に学生を育てる活動を先生から直にお聞きし、薫陶を受けていたのです。

高専の在校生及び卒業生へのメッセージをお願いします。

高専は大学受験に労力を割く必要が無く、時間をたっぷり使って授業では頭を使って考えながら知識を蓄え、実験や実習では手を動かして結果を目で確かめることによる経験を得ることができます。

この知識と経験が合わさって、実践的に役立つ「知恵」を養えることができると私は考えます。

就職して、企業の製品開発上の課題や、それを取り巻く社会の難題に突き当たった時に、突破力をもたらすのはこの「知恵」に他なりません。

高専で学ぶ在校生は知恵という突破力を獲得することができ、卒業された皆さんには、すでに備わっているはずです。

それに加えて必要なのは、努力を厭わず人に役立ちたい、喜んでもらいたいという、「 志 」です。

クルマに例えるなら、知識や技術はボディやタイヤ。「 志 」はエンジンです。成長を促し、壁を乗り越える力となる「 志 」を確かに持って、輝ける未来を歩んで下さい。

本日はお忙しい中、長時間に亘りご協力頂き、ありがとうございました。

はじめに

全国高等専門学校プログラミングコンテスト(以下、高専プロコン)は、全国の国立・公立・私立の高専58校63キャンパスの学生が、情報処理技術の学修成果を基に“アイデアを形にする力”を競うコンテストです。

今年で第36回を迎えた高専プロコンは、島根県松江市の島根県立産業交流会館『くにびきメッセ』で開催され、“水の都・松江” を舞台に掲げたテーマ『水都で創る、未来のイノベーション』のもと、各校の技術と発想が披露されました。

競技内容は例年通り、「課題」・「自由」・「競技」の3部門で構成され、高専生ならではの独創性と高い実装力が随所に光りました。

高専プロコンの特色は、予選段階からユニークなアイデアを重視する点にあります。参加者は技術を磨き、アイデアを具現化し、本選での発表に臨みます。柔軟な発想と高度な技術水準は毎年産業界から高く評価され、メディアからも大きな注目を集めています。

平成21年以降に併催されてきた「NAPROCK国際プログラミングコンテスト」については、本年は同時開催は行わず、本選参加チームのうち優秀なチームが、2026年3月にベトナム(ハノイ)で開催予定の同コンテストへ推薦されます。

本稿では、2025年10月11日(土)・12日(日)に実施された本選の模様を、各部門の受賞作品とともにお届けします。

※NAPROCK(Nourishment Association for Programming Contest KOSEN / 特定⾮営利法⼈⾼専プロコン交流育成協会)国際プログラミングコンテスト:高専生とアジア各国の学生が技術を競う国際的なプログラミングコンテスト

(掲載開始日:2025年10月27日)

課題部門「ICTを活用した環境問題の解決」

課題部門では、与えられたテーマに対してソフトウェアの企画から実装までを行い、作品の独創性や技術力を競います。

今年のテーマは、去年に引き続き「ICTを活用した環境問題の解決」です。地球温暖化や気象変動に伴い集中豪雨や大型台風、豪雪などの災害が増加するなど、深刻化・多様化する環境問題に対する取り組みが急務となっています。

本選では、プレゼンテーションやデモンストレーション、操作マニュアルやソースリストのチェックなどの審査が行われ、作品の実用性や操作性、技術力などが総合的に評価されます。

高専生たちは、柔軟な発想と、ICT技術を駆使する高度な技術力によって生み出した、持続可能な社会の実現のためのシステムを、数多く発表しました。

以下、受賞作品を紹介します。

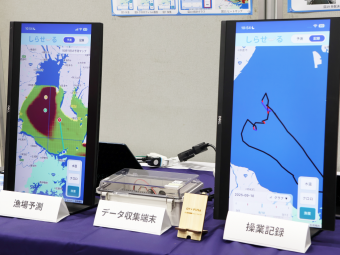

最優秀賞 鳥羽商船高等専門学校 『しらせーる - 持続可能で環境配慮型のシラス漁支援システム - 』

最優秀賞を受賞した鳥羽商船高専は、持続可能で環境に配慮したシラス漁を支援するシステム

「しらせーる」を開発しました。

近年、シラスの成魚であるカタクチイワシの漁獲量が過去20年で5分の1にまで激減しており、シラス漁は資源枯渇の危機に瀕しています。既に導入されているTAC(※1)制度だけでは、資源管理が十分とは言えず、漁業者が自主的に資源を守る取り組みが不可欠です。そこで、漁獲の実態を可視化し、持続可能で環境に配慮した次世代のシラス漁をサポートするためのシステム「しらせーる」を提案しました。

開発したシステムは、AIによる「漁場予測機能」と、漁船の操業内容を自動記録する「操業記録機能」から構成されています。

「漁場予測機能」は、クロロフィルa濃度(※2)・海水面温度・流向流速といった海況予測データと、過去の漁獲実績データを用いて、CNN(※3)による推論を行い、及びその推論結果のクラスタリング処理により、翌日の有望な漁場を予測・提案します。これにより、漁場探索のための時間と燃料コストを大幅に削減し、環境負荷の低い漁業を実現します。また、資源保護の観点から、期待漁獲量が極端に高い漁場をあえて提案から除外し、乱獲を防ぐ仕組みも備えています。

「操業記録機能」は、漁船に設置したRaspberry Pi(※4)やGPS、カメラを搭載した端末で、位置情報と操業の様子を自動で収集します。カメラの映像をXception(※5)が3秒ごとに解析し、「移動」「網上げ」「網曳き」の3つの行動パターンを99.2%という極めて高い精度で判別します。

これらのデータはスマートフォンアプリで確認でき、現場の漁師からも「漁場を予測出来たら時間も燃料代も削減できるので、とても素晴らしい」と期待が寄せられています。独自のハードウェア開発から高度なAI活用まで、その総合的な技術力は正に最優秀賞に相応しいものでした。

※1 TAC(Total Allowable Catch):国が定める総漁獲可能量。魚種ごとに年間の漁獲量の上限を定める資源管理措置。

※2 クロロフィルa濃度:水中の植物プランクトン量を示す指標のこと。

※3 CNN(Convolutional Neural Network):畳み込みニューラルネットワークのこと。主に画像認識に用いられるAI技術の一種。

※4 Raspberry Pi:手のひらサイズで安価なパソコンのこと。

※5 Xception:深層学習における画像分類モデルの一つ。

優秀賞 豊田工業高等専門学校 『エネまるクラフト - デジタルツインで学ぶ再生可能エネルギー - 』

優秀賞を受賞した豊田高専は、デジタルツイン(※1)で再生可能エネルギーを学ぶ体験型システム「エネまるクラフト」を開発しました。

近年、SDGs教育の重要性が高まる一方で、小学校における環境教育に関するアクティブラーニング教材は、ほぼ無く、座学が中心であるため、児童がエネルギー問題を自分事として捉えにくいという課題がありました。そこで、児童たちが主体的に未来のエネルギーについて考えるきっかけを作るため、「体を動かし、楽しみながら学べる」新しい教材として本システム「エネまるクラフト」を提案しました。

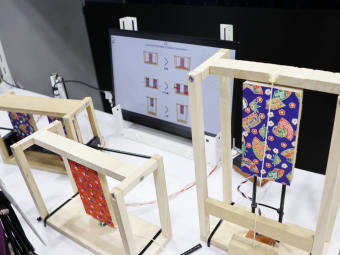

製作したシステムは、児童が体験する「発電モジュール」、その結果が反映される「Minecraft(※2)の仮想空間」、そして学びを振り返る「結果表示機能」で構成されています。

「発電モジュール」は、再生可能エネルギーの発電を疑似体験できる装置です。人力(大人100人分の自転車発電)、太陽光(パネル3000枚分)、風力(大型発電機1基分)、地熱(中型発電機1基分)の4種類をスケールモデルで再現しており、発電量はモジュール画面で確認出来ます。

「Minecraftの仮想空間」では、「発電モジュール」からの電力がAPI経由で反映され、発電量に応じて町の明るさが変化します。さらに、発電した電力をどの施設に分配するかをシミュレーションできるほか、不足分を火力発電で補う設定も可能なため、エネルギーミックス(※3)の考え方に触れることができます。

「結果表示機能」では、発電量やCO2排出量、町の「暮らしやすさ」などがグラフで可視化され、児童が自らの活動を客観的に振り返ることができます。

実際に小学校と連携して授業を実践している行動力も高く評価されました。児童の興味を引き出す工夫と社会的意義のあるテーマ設定を両立した、完成度の高い素晴らしい作品でした。

※1 デジタルツイン:現実世界の情報を収集し、仮想空間上に再現する技術。

※2 Minecraft(マインクラフト):世界的に人気のサンドボックスゲーム。仮想空間内でブロックを使い自由に建築などを行うことができる。

※3 エネルギーミックス:火力、再生可能エネルギー、原子力など、様々な発電方法をバランス良く組み合わせて、電力を安定的に供給するという考え方。

自由部門

自由部門は、高専生が自由な発想でコンピュータソフトウェアの企画から実装までを行います。製作した作品は、プレゼンテーションとデモンストレーションによって評価されます。

身近な生活の中での楽しみから地域・社会課題の解決まで、既存の枠にとらわれない自由かつ独創的な発想で考案された、様々な作品が集まりました。

以下、受賞作品を紹介します。

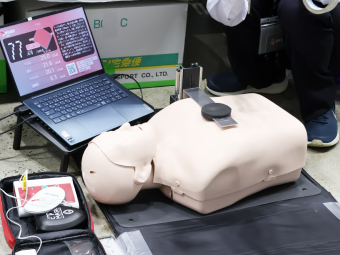

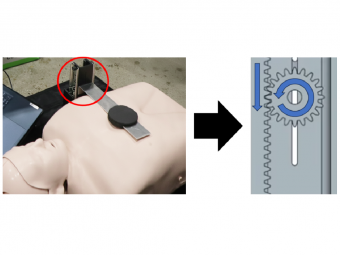

圧迫深度を測定する仕組み。

左図:胸部を圧迫すると、赤丸部分のハードウェアが連動して下降。

右図:ラック&ピニオン機構の簡略図。ハードウェアが下降すると内部の直線歯車(ラック)が円形歯車(ピニオン)を回転させ、その回転角度から圧迫深度を算出。

最優秀賞 熊本高等専門学校(熊本キャンパス)『CPR BEAT - 命をつなぐ、心肺蘇生訓練リズムゲーム - 』

最優秀賞に輝いた熊本高専(熊本キャンパス)の製作した『CPR BEAT』は、命をつなぐ「心肺蘇生法(CPR)」の訓練を、誰もが親しみやすい「リズムゲーム」という形に昇華させた画期的な訓練支援システムです。

日本では心肺機能停止傷病者の生存率と社会復帰率が欧米と比べ、依然として低い状況が続いています。第一発見者がCPRを行うと生存率が約2倍に上がり、AEDを併用すると約10倍に向上します。

一方で、CPRの普及には費用負担や関心喚起の難しさが障壁になってきました。そこで、本チームはこれらの課題を解決し、幅広い人へCPRを広めるための『CPR BEAT』を製作しました。

『CPR BEAT』は、既存の訓練用マネキンに外付けできる低コスト(製作費2~3万円)のハードウェアと、ゲーム感覚で学べるソフトウェアで構成されています。

ハードウェアはインクリメントエンコーダー(※1)とラック&ピニオン機構(※2)で圧迫深度とタイミングを正確に取得し、スマートフォンの加速度センサや非接触センサでは、難しい精密な計測を実現しています。押下部に肋骨のくぼみを再現するなど触感と耐久性を高め、実際のCPRに近い訓練を可能にしました。

ソフトウェアは、深さ・テンポ・リコイル(胸の戻り)・波形の特性をリアルタイムに解析し、画面上で数値指標とスコアを提示します。カラオケの採点のように結果を可視化し、改善点を即座に把握できるため、ユーザーはCPRの正しいテンポと胸部圧迫の深さを自然に体得できます。さらに画面に表示されたQRコードから結果をアプリに保存し、履歴管理やレーダーチャートでの振り返り、記事・クイズによる知識の定着を継続的に進められる工夫も施されています。

本チームは、その開発プロセスに見られる真摯さと探求心には目を見張るものがありました。医療の専門家ではない彼らが、まず「BLSプロバイダ資格(※3)」を取得して専門知識を深めたことは、このプロジェクトへの本気度を物語っています。さらに、地元の消防署や病院といった現場の専門家たちから実践的なフィードバックを得て、それを迅速に開発へ反映させるサイクルを確立している点は高専生たちの社会実装力の高さに改めて感銘を受けました。知識の習得と現場との対話を両輪とするその開発スタイルは、高専生ならではの実践的な技術力と、社会課題に向き合う誠実な姿勢を見事に体現していました。

社会課題への深い洞察とユニークな着眼点、そして低コストと高精度を両立させた技術力が高く評価されました。実際に医療のプロから「自分の主催する講習会で利用したい」という声も上がっており、彼らの挑戦が日本の救命率を向上させる大きな一歩になるだろうと、強く感じさせる作品でした。

※1 インクリメントエンコーダー:回転軸の動きを等間隔パルスとして出力する位置センサ。A相・B相の位相差から回転方向を判別し、パルス数の積算で角度や移動量を求めることが可能。

※2 ラック&ピニオン機構:直線歯車(ラック)と円形歯車(ピニオン)を噛み合わせ、回転運動と直線運動を相互変換する伝達機構。

※3 BLSプロバイダ資格:CPR(心肺蘇生)やAEDを正しく・安全に実施できる技能を習得したことを証明する資格。

優秀賞 香川高等専門学校(詫間キャンパス)『からくる』

香川高専(詫間キャンパス)の「からくる」は、徳島県に伝わる伝統芸能「襖からくり(※)」を、デジタル技術で誰もが気軽に体験できるシステムです。襖からくりは知名度の低さから継承が課題となっており、本作は直感的な操作と映像演出でその魅力を伝え、新しい継承の形を提案します。

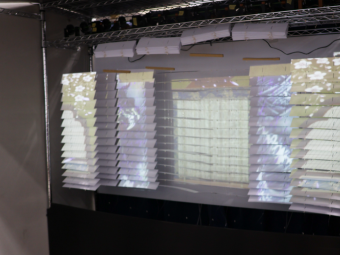

本来、襖からくりは大規模な舞台装置ですが、そのダイナミックな舞台転換を手軽に体験できるよう、手元で操作する「ミニチュアの襖」と、舞台を再現する「映像投影」を組み合わせました。

スクリーンを3層に重ねることで、襖が前後に動くからくり特有の立体的な舞台演出を映像で巧みに再現し、随所に襖からくりを手軽に体験できる工夫が施されていました。

最大の特徴は、ミニチュアの襖をインターフェースに採用したことです。ユーザーは襖からくりの舞台転換を直感的に操作でき、『田楽返し』のように板が回転し裏表が入れ替わる技法をはじめ、『上昇』『切り落とし』『引き違い』『引き分け』『千鳥』といった代表的な6種類の技法を体験できます。

開発では、高専生ならではの創意工夫が光ります。当初、映像投影用のスクリーンに市販のブラインドを試みましたが、板の湾曲で映像が歪む上、重さでモーターによる高速開閉が困難でした。この課題を、チームは軽量で平滑なスクリーンを3層構造で自作することで解決しました。

また、プロジェクターが固定されているために奥のスクリーンでは襖の上段下段部分の映像が切れてしまう問題も、各スクリーンに個別マッピングを施すことで克服しました。これにより、複数層にわたる立体的で鮮明な映像表現を実現しました。

今後の展開として、現存する上演団体と協力し、体験機会を広げる計画も進められています。伝統技術への深い敬意と、現代に伝える確かな技術力、そして地域文化を愛する学生たちの熱意が伝わる作品でした。

※襖からくり:人形浄瑠璃の舞台背景として用いられ、一列に並んだ襖が移動や回転をすることで次々と風景が変わる仕掛け。

競技部門「エ。ー縁結びの誘導についてー」

優勝 八戸工業高等専門学校 『八億戸高専』

今年の競技部門では、「エ。ー縁結びの誘導についてー」をテーマに、神々が集う島根県出雲の神在月(※)において、出雲大社に集まった神々が木の札を結びつけて人々の縁を結ぶという伝承をモチーフにした競技が行われました。

競技は、正方形の盤面「フィールド」(最大で24×24マス,最小で4×4マス)で行われます。

フィールドの各マスには、整数値が割り振られた「エンティティ」が配置されます。フィールド上には、必ず同じ整数値を持つエンティティが2つずつ存在し、プレイヤーはこれらを上下左右いずれかで隣り合わせることで「ペア」を形成することを目指します。

ペアを作るための操作は「導き」と呼ばれ、1回の導きが「手数」としてカウントされます。導きは、フィールド内に正方形の領域「園」(最大でフィールドと同じ大きさ)を指定し、その園内を90度右回転させることでエンティティを移動させます。園の大きさや適用位置は任意に指定可能です(ただし、園の一部がフィールドをはみ出る指定はできません)。

限られた手数の中で、いかに効率よくエンティティを導き、多くのペアを形成できるかが勝敗を分けるポイントとなります。フィールド全体を俯瞰する戦略的思考力と、最適な手順を導き出すアルゴリズム構築能力が求められました。

※ 神在月:旧暦10月、全国の神々が出雲に集うため不在となる「神無月」に対し、神々を迎える出雲地方での呼称。

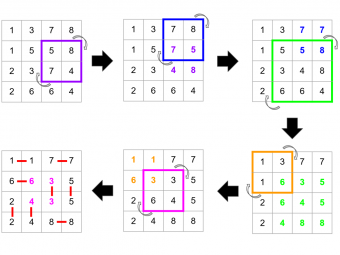

「導き」により、「エンティティ」を回転させて、ペアをつくるイメージ例。色付きの枠が「園」を表している。園で囲われたマスは右回りに90度回転する。園の大きさや場所を変更しつつ繰り返しマスを回転させることで、より多くのペアが完成した盤面を目指す。例では、すべてのペアが完成している。

八戸高専は、一見複雑に見える巨大なパズルに対し、非常に計画的で洗練されたアプローチで挑み、見事優勝を果たしました。その戦略は、問題を段階的に単純化し、優れた探索能力と柔軟な戦術を組み合わせたものでした。

戦略の核心は、「フィールドの外側からペアを揃える」というものでした。巨大なフィールド(※1)のうち、まず外側の2列を4方向から完璧に揃えることに集中しました。

この操作を繰り返すことで、巨大な塔を土台から一段ずつ着実に築き上げるように、24x24の問題を20x20、さらにそれ以下へと、より扱いやすい小さな問題に縮小していきました。

また、「2列ずつ揃える」という手法を用いたことで、ペアを縦にも横にも柔軟に配置できるようになり、1列ずつ揃える方法と比較して、手数の削減へと繋がりました。

この戦略を強力に支えたのが、「ビームサーチ(※2)」という探索アルゴリズムと、その心臓部である「評価関数(※3)」の緻密な設計です。

ビームサーチは、無数にある次の一手の中から、ゴールに近い「良い状態」かどうかを数値で示す「評価関数」という物差しを頼りに、最も有望な手筋を効率的に探し出す手法です。これにより、計算量を抑えつつも、最善手に近いルートを見つけ出すことが可能になります。

これらの多角的かつ緻密な戦略的アプローチが、他のチームとの決定的な差を生み出し、チームを優勝へと導きました。

※1 決勝戦では、24x24マスが使用された。

※2 ビームサーチ:AIの探索アルゴリズムの一種。全ての可能性を調べるのではなく、各段階で「評価が高い(有望そうな)手」を一定数だけ選び出し、その先だけを探索していく手法。計算量を抑えつつ、質の良い解を見つけ出すことができる。

※3 評価関数:ある盤面や状況が、ゴールに対してどれくらい「良い状態」かを数値で評価するための関数(計算式)。この評価関数の精度が、ビームサーチなどの探索アルゴリズムの性能を大きく左右する。

おわりに

第36回高専プロコンが、島根県松江市の『くにびきメッセ』を舞台に、課題・自由・競技の3部門で盛大に開催されました。

課題・自由部門では独創的なアイデアと実装力を披露するプレゼンテーションとデモが、競技部門では技と技がぶつかり合う熱戦が繰り広げられ、会場は一体感と熱気に満ちあふれていました。

とりわけ、社会課題の解決に挑む真摯な姿勢や、現代社会の基盤技術であるAIを応用した多彩な発想は目覚ましく、日々の学修の積み重ねが確かな説得力をもって伝わってきました。

高専プロコンは、作品を競うだけの場に非ず、社会実装を志す若い技術者を育む貴重な実践の機会でもあります。ここで得られた経験は、研究の深化や次なる舞台(DCONやGCONなど)への挑戦へと確実につながっていくことでしょう。

参加者たちのアイデアがさらに磨かれ、より良い社会を創造していく未来への期待が大きく膨らむ、大変有意義なコンテストとなりました。

全国高等専門学校プログラミングコンテスト:公式サイト

2020年に「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト」(以下:ロボコン)の全国大会で超優秀賞(優勝に相当)を獲得し、さらに翌年の2021年には競技での優勝とロボコン大賞の両方を獲得した小山高専ロボコンチーム。その後も継続して関東甲信越地区大会で優勝を重ね、全国大会には連続して出場している強豪です。

このように小山高専が近年のロボコンで優れた成績を収め続けている背景には何があるのか、代々のチームに継続される強みは何なのか。これらの問いに、同校で30年にわたってロボコンチームを指導し、現在は大会の競技専門委員を務める田中 昭雄 先生(小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授)にお答え頂きました。併せて、今年ロボコンへ参加するAチーム・Bチームの学生代表2名にも、ロボコンに賭ける想いをお聞きしました。

(掲載開始日:2025年10月2日)

インタビュー:田中 昭雄 先生

小山高専でロボコンの指導担当になられた経緯を教えて下さい。

私は小山高専を卒業後、長岡技術科学大学に編入学し、修士課程を修了しました。その後は企業の研究所に就職するつもりだったのですが、高専時代の担任の先生から声を掛けて頂き、1992年に小山高専の助手として高専教員キャリアの第一歩を踏み出したのです。高専では学生たちと共にモノづくりに関わっていきたいと考えて就任しましたから、1993年にロボコンの指導担当に自ら名乗り出ました。当時の小山高専はロボコンで実績が殆どなく、試合当日までにロボットを完成させることさえ難しいようなレベルでした。失うものは何もありません。学生と共にロボコンで勝つノウハウを一つ一つ築いていこうと考えました。そこで、当時は他校の指導教員の先生たちに、あれこれとロボットづくりについて聞き回っていました。

ロボコンを指導するにあたって何を大切にされてきましたか?

高専のロボコンの正式名称には、“アイデア対決”という冠が付いています。勝ち負けを決める競技性も重要ですが、それ以上に挑戦意欲の見られる斬新なアイデアが評価されるのです。そこにはロボットの機能や性能を少しずつ向上させていくのではなく、新しい取り組みによってロボットの飛躍的な進化を引き出そうという考えがあり、イノベーションに通じるものがあります。そのため、ロボコンでは競技で1位を獲得した優勝よりも、優れたアイデアに取り組んで一定の成果に到達したことを評価するロボコン大賞の方が価値はあるとされています。私はこの考えに共鳴し、小山高専のロボコンチームの指導では、他校がつくらないような、あるいは諦めるような斬新な技術やアイデアに敢えて挑む姿勢を後押しする指導を続けてきました。

ロボットのキャラクターや機能を決定するアイデアの中身については、私が主導することはありません。すべて、学生たちの発案を大切に発展させています。学生たちの自主性に任せた方が多様性のある様々なアイデアが出てきますし、自由にさせる方が学生たちの意気込みも違ってきます。ただ、年度によって、学生たちのロボット開発における得意・不得意は様々です。時には方向性について軌道修正をする必要があります。私はここでも、その年の学生たちの得意なところは積極的に取り入れ、不得意そうな面についてのみサポートするようにしています。

今では、斬新な技術やアイデアに挑むカラーは小山高専ロボコンチームの伝統になっています。また、見た目にもこだわってデザイン性を重視してきた成果だと思いますが、愛らしかったり動きが凝っていたりする本校のロボットたちは、数々の映画やテレビ番組に出て魅力的なキャラクターで使ってもらい、多くの視聴者の目に触れる機会を得ています。

小山高専ロボット製作チームHP(外部サイトへ遷移します。)

2024年NHK『未来の私にブッかまされる!?』に登場した「スペースドルフィン」。小山高専が製作した「フレンドルフィン」がモデルとなっている。

2012年高専ロボコン「ベスト・ペット」でロボコン大賞を受賞。画像センサーを駆使し、トレーナーのジェスチャーを認識し反応する。

※写真提供 田中先生

2023年フジテレビ『新しいカギ』~長の水博士のMADロボ部~に登場した「タムジーニョ」。

人間に勝てるシュートロボの制作依頼から3か月で製作。機能だけではなく、見た目や声のフェイントなど人間らしさにもこだわった。

※中央にある人形ロボットが「タムジーニョ」

2003年公開 映画『ロボコン』に登場した「BOXフンド(ボックスフンド)」2002年高専ロボコンに小山高専が製作した「はこじゃらし」がモデルとなっている。

ロボットの特徴は、植物の猫じゃらしをヒントにブラシを使った振動輸送技術を取り込んだ。撮影は徳山高専で行われたが、小山高専の学生や教員がサポート。写真は休憩の合間に操作練習をする主演の長澤まさみさん。

※写真提供:徳山高専藤本 先生

大会に向かってチームづくりにはどのような工夫がありますか?

魅力的なロボットを創造するためのアイデアの追求やデザイン性と共に、もう一つロボコン指導で重要視してきたのは、チームワーク重視の姿勢です。一つのチームで1台のロボットをつくるのですから、チーム内における同学年の横の関係、先輩後輩の縦の関係、いずれのコミュニケーションも大事であり、勝負を分けるポイントになります。本番までにロボットの完成度を100%まで持っていくにはたくさんの操作練習と問題解決が必要になりますが、それをクリアしていくにはメンバー一人一人の実力の総和を高めるチームワークによるシナジーが欠かせないのです。それに、代々の学生間で培ってきた技術やノウハウ、アイデア優先のスピリットを受け継いでいく必要があるという意味でも、先輩と後輩が心を通わせる交流は極めて重要です。さらに、そこで磨かれる誰とでも一致協力し合う姿勢は、社会に出てから大きく役立つのです。

ロボコンは1高専からAチームとBチームの2チームをエントリーさせることができますが、最初にロボコンサークルのメンバー全員を2つのチームに分けて、それからどのようなロボットを目指すのかという順番では、魅力的なロボットは生まれません。そこで本校では、まずは課題の発表を受けて大会に臨むアイデアを発案したリーダーを中心に有志たちでチームが組まれ、ロボットの課題への具体的な対応やそれを実現する機構などをプレゼン。次に、各学科の先生たちの採点による学内審査で、魅力的且つ有望と評された上位2チームを選んでいました。学年を問わず学生たちの参加意欲は高く、多い年は10チームによってプレゼンが行われた年度もありました。本校では、大会にエントリーする前から既にメンバーたちの挑戦は始まっていたのです。

しかし、それではプレゼンで負けたチームはその年の大会で活躍する場所を失い、メンバーは翌年まで何もできなくなってしまいます。そこで2016年からはロボコンへの参加を1年単位の登録制プロジェクトとして位置付け、今まで同様に最初にアイデアを全学年から募って審査し、ロボットのアイデアが決まった後でメンバーを募り、上手く配置するチーム編成を行うようにしました。

30年以上にわたって指導されてこられた中で、ロボコンの大会自体はどう変わりましたか?

大会初期のロボットは、乾電池を電源にモーターを動かしていましたが、90年代の中盤になってくると外部電源を使うことによってモーターの能力を高められるようになり、ロボットの大型化や高速化も可能になりました。実際に私が指導を開始した当初の重量制限は8kgでしたが、現在(2025年)は30kgまで拡大しています。それだけ課題の難易度が上がり、それをクリアするために高機能なロボットをつくるようになってきたのですね。

外部電源以外にも、機能やそれを実現する要素技術においても、次々に高度なものが取り入れられていきました。2001年には無線通信によるロボット操作が製作条件に加えられました。それまで有線で操縦していたロボットが無線操縦に変わったのです。それから数年後には自律歩行に代表するように自律制御技術が高度化しています。メンバーのプログラミング技術が大会の勝敗を大きく左右する時代の幕開けです。さらに近年は、そこに画像処理技術なども加わってますますロボットの高度化が進んでいます。

以上のように、ロボコンチームに求められる技術は年々高くなってきています。それなのに、その年の春の課題の発表から秋の地区大会までの期間…つまりロボットの開発期間は大きくは変わっていないのです。このように、学生たちの負担が増えてしまっているのは現在の大会運営上の課題です。また、自動制御技術や自動認識技術を進化させて競技指向のロボットが増えることは、“アイデア対決” の基本路線から離れてしまうことにもつながりかねません。今は大会の運営側にいる私にとって、高専の学生たちの発想力や挑戦心を引き出すロボコンであり続けるために、課題の設定は今まで以上に熟慮しなければならないと考えています。

2020年に全国大会優勝(超優秀賞)、翌年に優勝と大賞を同時受賞できた背景を教えて下さい。

やはり斬新なアイデアとチームワークを重視してきたことが、成果につながったと考えています。小山高専は2001年に関東甲信越地区大会で優勝し、2012年に初めてロボコン大賞を受賞していますが、2001年は先ほども申しましたが初めて無線通信によるロボット操作が行われた年であり、2012年の全国大会ではジェスチャーや音声認識によってロボット操作ができるデバイスを取り入れた年でした。そして、2020年と2021年はコロナ禍のためにオンライン開催となり、競技力よりも表現力が求められました。このように、大会で使用する技術の節目の年や競技環境が大きく変化する年に小山高専は活躍することができました。これは従来技術に磨きをかけて競技力を高めるのではなく、斬新なアイデアで新しく目の前に現れた高い壁に挑もうとするチャレンジ精神を、小山高専歴代のロボコンチームが受け継いできたからに間違いありません。この原点を見失わない限り、これからも小山高専はアイデア対決を目指したロボットづくりの強豪校として活躍できると考えています。

学生インタビュー

大貫 花鈴(おおぬき かりん)さん(小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科3年 Aチームリーダー)

チームの中でどのような役割を担っていますか?

大貫:私はアイデアを起案したことからAチームのリーダーとロボットの設計を任されています。今年は、ロボットがボックスを積み上げてゲートをつくり、そのゲートを人が乗った台車と一緒に通過する競技になります。昨年の全国大会では納得のいく結果が残せず、敗戦後に思わず涙がこぼれてしまいました。今回も難しい課題ですが、「みんなを笑顔にするロボットをつくる」というチームの目標のもと、その悔しさを晴らしたいという気持ちで挑んでいます。

ロボコンに参加したいと思ったきっかけは?

大貫:もともとモノづくりが好きな子供でした。小学6年生のある日、テレビでロボコンが放映され、自分でも作ってみたいと思ったことに加え、小山高専の出前授業があってロボットを実際に見ることができたので、自ずと中学卒業後の進路が固まりました。

高専に入って良かったと思うのはどんなことですか?

大貫:ロボットづくりに熱中できたのはもちろん、授業や実験で色々なものづくりの技術に携われたことが本当に良かったです。卒業後はお菓子を自動でつくる機械を開発したいと考えていましたが、今は高専の先生になりたいという夢も膨らんできました。

大槻 空(おおつき そら)さん(小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科2年 Bチーム)

チームの中でどのような役割を担っていますか?

大槻:Bチームはメンバーそれぞれがロボットの機構別に独自の役割を担っていますが、私は共有エリアの設計と製造を任されています。メンバー間のコミュニケーションは活発で、3年生一人と2年生四人のチームメンバーそれぞれがアイデアを出し合い、創意工夫と試行錯誤を重ねている段階です。

ロボコンに参加したいと思ったきっかけは?

大槻:小学5年生の時にロボコンのテレビ放映を見て感動し、ぜひ自分もこの場に立ちたいと考えました。それで高専を目指すことにもなったのです。理系の勉強が得意だったことも大きいですね。入学後、すぐにロボコンのサークルに登録しました。

高専に入って良かったと思うのはどんなことですか?

大槻:日頃の勉強とロボット製作で、とても忙しい日々を送っていますが、それが充実した毎日になっていると感じています。無駄な時間や退屈な時間が殆どありません。

皆様、本日はお忙しい中、長時間に亘りご協力して頂き、ありがとうございました。

小山高専の概要をご紹介下さい。

小山高専は栃木県南部の小山市に、昭和40年に設立されました。以来、幾度かの学内組織の変遷を経て、現在は機械工学科、電気電子創造工学科、物質工学科、建築学科の4学科からなる本科課程と複合工学系の専攻科課程で構成され、時代の要請を捉えた高専教育の高度化に対応出来る陣容を整えています。

小山市が位置する栃木県は、自動車や輸送機械、医療機器・医薬品等の大手企業の工場が数多く進出し、部材や設備を供給する企業が集結していることもあって、製造業がとても盛んな県であり、製造品の出荷額では全国でも上位にランクしています。その中で小山市は南北では首都圏と東北、東西では群馬県と茨城県を結ぶ交通の要衝でもあり、北関東工業地域の中心に位置しています。そのため小山高専と人的交流や共同研究等で関わる企業は歴史的にも多く、実際に小山高専地域連携協力会の法人会員数は238社にも上ります。本校の学生にとってみれば、地元企業と実践的な技術取得や共同研究を目指して交流する機会に恵まれた環境と言えるでしょう。

北九州高専の前校長でもある鶴見先生が感じる小山高専の特徴を教えて下さい。

私は本校の校長に2025年4月に着任したばかりですが、それ以前は北九州高専で3年間にわたって校長を務めていました。赴任からしばらく経過し、北九州高専と異なるカラーが見えてきました。先進且つ実践的な技術教育を施す高等教育機関であることは、どの高専も同じです。ロボットコンテスト・プログラミングコンテスト・デザインコンペティション・英語プレゼンテーションコンテスト・ディープラーニングコンテストなど、様々なコンテストに多くの学生が挑んでいることも、各校で共通しています。さらに、どの高専も就職希望者のほとんどが希望企業に入社していることや、女性学生の比率が増えていること、進学率が4割~5割程度あることも共通しています。しかし、全国各地に幅広く立地する58校の高専(国立51校、公立3校、私立4校)は、校風や学生の雰囲気においてそれぞれの地域の特色や文化的背景を色濃く反映しているのです。

本校も小山市や栃木県南部の中庸さが息づく土地柄が見えます。例えば北九州高専の学生は荒削りな元気さが魅力であった一方で、本校の学生は良い意味で大人しく、自分を主張し過ぎずに周囲と協調して大きな成果を目指そうとする気質を有しています。こうしたメンタリティーの学生たちは吸収力が高く、熱い指導を授けることで驚くほどの成長を見せてくれます。ポテンシャルが高い学生が多いのです。例えば本校は2020年と2021年に高専ロボコン全国大会で優勝(2021年はロボコン大賞も同時受賞)し、近年も関東甲信越地区大会で連覇していますが、全国の高専の中でもこうした突出した成績は電気電子創造工学科教授の田中昭雄先生が30年にわたって学生たちを全霊全魂で指導してこられた成果に間違いありません。

以上のようにロボコンで顕著な成績を挙げてきた本校ですが、北九州高専もロボコンで優秀な成績を収めていました。その北九州高専のロボットへの取り組み方と本校の取り組み方には大きな違いが見られます。まず、北九州高専のロボットは機能重視の設計でしたが、本校のロボットはデザイン性が豊かで見た目も魅力的なのです。また、北九州には安川電機など産業ロボット大手やロボットベンチャーの本社が存在し、交流や刺激を得ることができました。しかし本校は異なり、むしろ自分たちが地元のロボット技術を盛り上げていこうとする気概があります。北九州高専の校長の時代にも推進したことですが、地域連携には小山高専に赴任してすぐに動き、栃木県の福田富一知事をはじめ、地元の各企業との会談を行い、今後は様々な面で地元を盛り上げる提案を行いたいと考えています。

もう一つ、本校の特徴として挙げられるのが、女性の活躍です。まず、日々の授業はもちろん、各種コンテストや発表で女子学生の活躍が目立ちます。本年のロボコンAチームのリーダーは女性ですし、本校が発行している小冊子の『ミネルバ』では数多くの女子小中学生に理工系分野の勉強の面白さや魅力を広報しています。女子の活躍は学生だけではありません。本校の副校長(総務主事兼広報戦略室長)、事務部長、図書情報センター長の3名も女性が務めており、本校の運営に多大な貢献をしています。世間で様々な要職への女性活用が叫ばれている今、本校はジェンダーバランスの確立に向けて他校よりも前を進んでいると言えるでしょう。

鶴見先生が主導なさる高専の未来への取り組みについて教えて下さい。

近年の高専は、GEAR 5.0(未来技術の社会実装教育の高度化)、COMPASS 5.0 (次世代基盤技術教育のカリキュラム化)の二つのプロジェクトを進め、AI・数理データサイエンス、サイバーセキュリティ、ロボット、IoT、半導体、蓄電池、再生可能エネルギーなどを担う技術者の養成に注力してきました。しかし、そうした先端技術の中には時間とともに陳腐化し、新たに生まれたテクノロジーに置き換えられるケースもあるはずです。そこで私は、学生の未来像を確かなものにするために、三つの面から本質的な教育を強化していこうと考えています。

一つは「アントレプレナーシップ教育」です。これは起業家を輩出することが目的ではありません。起業に不可欠な「パッション」と「ビジョン」を持つ人材を涵養しようとしているのです。自分自身の “やりたいこと” を見つけ出し、その実現に向かって挑戦する気概を応援しようとしているのです。そのために校内に3Dプリンターやレーザー加工機が配備されたモノづくり工房「思索Factory」を設け、学生が自由にモノづくりに挑む環境を準備しました。

二つ目は「グローバルエンジニア教育」です。高専機構のグローバルエンジニア育成事業にも採択され、海外短期派遣の実施、留学生受け入れ、ネイティブ教員の採用などを通して、学生に世界で通用するコミュニケーション力や自己表現力、価値観の多様性を理解する力を身につけてもらおうと考えています。

三つ目が「STEAM教育」です。Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematicsの5つのポイントを余すことなく横断的に指導する教育ですが、これによってイノベーションを促す想像力と創造力を引き出し、未来技術を牽引する人材を育もうと考えているのです。

このSTEAM教育とジュニア技術者育成の実践的な観点から、Pythonを独学で習得して小学校の全国プログラミングコンテストで1位を獲得した栃木県在住の小学4年生(受賞時は3年生)の女子児童を本校にお招きし、教員から先端技術に関するレクチャーを行い、科学実験の面白さにも触れてもらいました。

鶴見先生のご経歴を簡単に振り返って頂けませんか。

私は本校に赴任する2025年4月まで、北九州高専の校長を務めていました。福岡県から栃木県への異動は大変だったように見えるかもしれませんが、栃木県真岡市に生まれた私にとっては帰郷であって土地勘もあり、地元に貢献したいという意欲も湧き出ることから、教育者としての集大成を極める地としては大変にありがたい異動だったのです。

そんな私の現在に至るまでの経歴を申しますと、まずは地元の高校を卒業後に隣県にある茨城大学に入学し、そこで修士課程まで終えました。それから名古屋大学の博士課程に進学しました。私は、理論物理が専門だったこともあり1989年に群馬高専の一般教科の物理の助手に就職しました。

そして1993年から2年間にわたり豊橋技術科学大学の知識情報工学系の助手に就任。フラクタル理論を用いた画像符号化技術を研究するとともに、修士学生の学位取得指導を行いました。群馬高専に戻ってからは一般教科の数学の講師になり、1997年に同高専の電子情報工学科の助教授に就きました。一旦、2002年に1年間ほどカナダ国ウォータールー大学の数学学部応用数学科に客員准教授として招かれています。そして2005年からは群馬高専電子情報工学科の教授に就任し、数学のアフィン変換を使った画像の符号化に関する研究を行いました。

転機となったのは、2019年に八王子市にある国立高専機構の本部への異動でした。一つの高専の中で学生の教育に携わる立場から、全国51校の国立高専全体を視野に入れて大規模な高等教育機関として高専を捉えることが求められます。この本部勤務で、高専教育の本質的な良さやアドバンテージ、そしてそれを更に伸ばすための施策について、深く掘り下げることができたように思います。そして2022年の北九州高専の校長着任後、2025年4月から小山高専の校長を任されることになったのです。

高専の在学生及び卒業生へのメッセージをお願いします。

本校の入学式でも語りましたが、私は機会のある度に学生たちに「チャレンジしていこう」と訴求しています。時に失敗があるかもしれません。それでもチャレンジを重ねることで、その先に道が開けてきます。言い換えれば、高いポテンシャルを持った高専生の可能性を自ら引き出すことになるのです。

私自身、現在のやりがいと責任のある職務に至るまで、高専の教員として様々なチャレンジを行ってきました。理論物理を専門としていたのに数学の教員を拝命したり、情報系の研究を期待されたりと、専門領域を広げる際は新しい領域に足を踏み入れるチャレンジそのものでした。高専に来てからは一般教科の教員も専門学科の教員も経験していますし、国立高専機構本部にも勤務しています。しかし、その度に私の経験は積み重なり、次に挑戦する新たなテーマが見えてきたのです。

高専生の5年間は、若い学生の皆さんには短い時間ではなく、多様なチャレンジに立ち会えるチャンスがたくさんあります。専門の技術分野を極めることをベースに、高専内で幅広い交友関係を持つことで多彩な技術領域に触れられますし、各種コンテストやサークル活動、寮生活等を通して、今までの自分を何段階も成長させられるチャレンジに恵まれます。また、そうした高専生活を満喫された卒業生の皆さんには、掛け替えのない経験を獲得されていることでしょう。高専は自らを飛躍させられる場所です。高い壁に挑んで、是非大きく飛躍して下さい。